黒岩美翔(長崎県立大学)

日本管理会計学会2021年度年次全国大会(開催校:長崎県立大学)が、2021年8月26日(木)~28日(土)の会期で、全面オンラインにて開催された(準備委員長:宮地晃輔氏)。当初は対面での実施を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の全国的な感染拡大を背景に、開催地である長崎県が独自の緊急事態宣言を発令したことを踏まえ、急遽すべてのプログラムがオンライン会議システムを用いての開催となった。そのため、直接的な交流は叶わなかったものの、結果として全国各地から多くの方が参加可能となり、大変有意義な学会となった。本大会記では、大会の様子の一部を紹介したい。

[大会1日目]

常務理事会・理事会をはじめとする諸会議がオンラインにて開催され、昨年度の事業報告、収支決算、監査報告、今年度の事業計画、収支予算、さらに学会賞審査委員会からの審査結果などについて、審議・報告がなされた。なお、2022年度年次全国大会の会場が明治大学駿河台キャンパスの予定であることも報告された。

[大会2日目]

午前中は6会場に分かれて12の自由論題報告からスタートした。その後、特別企画として椎葉淳氏(大阪大学)司会のもと、加登豊氏(同志社大学)よる「再び「管理会計のレゾンデートル」について」の講演が行われた。管理会計の価値が認められていない現状を踏まえた上で、どのようにすれば経営実践で管理会計の意義が認識されるのか、また管理会計の研究・教育の高度化が達成されるのかという問題意識のもと、いくつかの方法・アクションが提案された。具体的には、経営者や他の領域の研究者との濃厚な対話に取り組むことや、英知を結集した教科書作り、また、教育に関する教員間の情報交換を促進することなどが挙げられた。討論者であった澤邉紀生氏(京都大学)からは、「総力」というよりは賢い「分化」と「統合」を実現する戦略構想が必要であると本講演のエッセンスが提示された。質疑応答の際には多くの質問が寄せられ、活発な議論が行われた。研究・教育・実践など、多角的な視点から管理会計に取り組む姿勢について改めて考えさせられる内容となった。

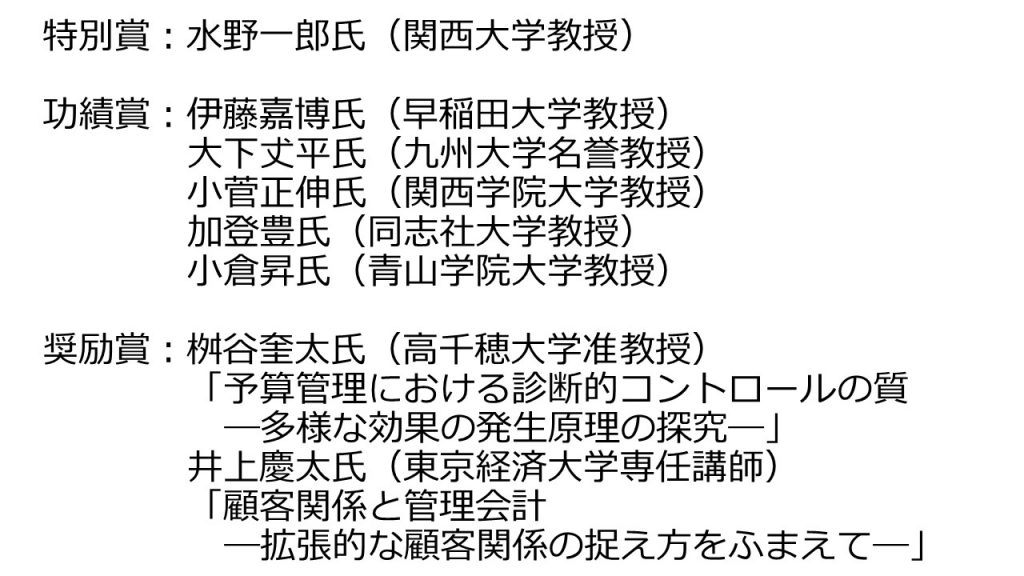

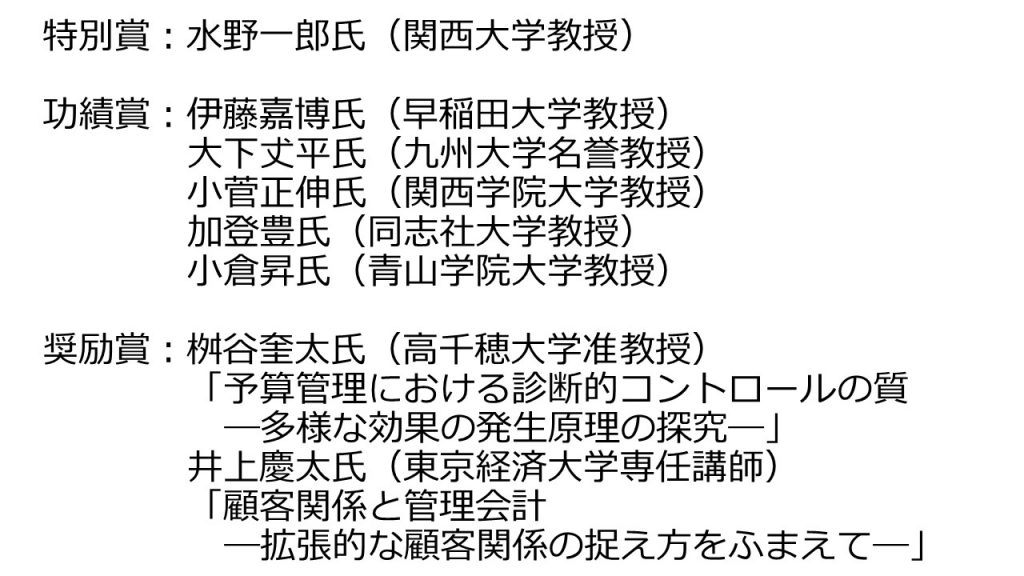

昼食後の会員総会では、事業報告・計画、決算・予算・監査などの審議・報告が行われた。また、本来であれば学会賞の授与式が行われる予定であったが、今大会がオンラインでの開催となったため、受賞者の報告のみが行われた。なお、受賞者は以下の通りである。

その後に開催された統一論題報告・討論のテーマは「間接費配賦の再考」であった。まず、座長の丸田起大氏(九州大学)から解題がなされた。丸田氏からは、間接費配賦についての理論的・実務的研究が進み、原価計算の適用領域がサービス業や非営利組織に拡大する中で、間接費配賦の目的や対象がどのように変化してきているのかについて問題提起がなされた。

続く第一報告として、谷守正行氏(専修大学)から「銀行の間接費配賦の変化の背景と理論化―実態調査と市場環境分析に基づく研究―」というタイトルのもと、配賦実務の理論化・サービス業の研究について報告がなされた。様々な要因からビジネス環境や戦略が変化していく中で、銀行の原価計算も見直しが行われ、顧客別キャパシティー推定型原価計算(銀行ポストABC)へと移行してきていることが指摘された。また、この銀行ポストABCは他のサービス業においても、デジタルサービスを展開する企業等には適用可能性があることが示唆された。

第二報告は、足立俊輔氏(下関市立大学)による「病院原価計算システムにおける間接費配賦の課題と対応」であった。足立氏は間接費を配賦する病院原価計算システムとして、患者情報が記載されている電子カルテ情報を用いることで、タイムスタディを伴わない病院原価システムの構築が可能であると指摘した。また、コロナ禍では病院原価計算を導入し、未利用キャパシティを見える化、タスクシフティングを実施することで、患者ケアに多くの時間が確保できることが示された。

最後の第三報告では、高橋賢氏(横浜国立大学)から、「21世紀の間接費管理―ネットワーク組織のキャパシティ・マネジメントー」というタイトルで報告がなされた。高橋氏は配賦をしないという考え方の下、21世紀における内需の減少と人的生産能力の減少という問題を念頭に、現代では一組織・一企業ではアイドル・キャパシティの管理が困難であることを指摘した。そのため、同じような属性を持つ組織の集積や、属性の異なる組織の集積を活用するといった、メゾレベルでのキャパシティ管理の必要性が提示された。

報告後の討論では、丸田座長のコーディネートの下で、冒頭で提起された2つの観点である「なぜ配賦をするのか」、「どのように配賦をするのか」について各研究の立場から議論がなされた。最後の質疑応答の時間も含め、デジタル化やコロナ禍の影響を受けて目まぐるしく変わりゆく現状を考慮した上で、様々な視点から間接費の配賦と管理についてディスカッションが行われ、非常に意義深い統一論題報告・討論となった。

[大会3日目]

午前中は、自由論題12報告と、2つのスタディ・グループによる中間報告・最終報告に加え、産学共同グループの中間報告が行われた。昼食後には、学会創設30周年記念特別講演会として、 (株式会社A and Live代表取締役、株式会社ジャパネットたかた創業者)より、「企業経営で大切にしてきたこと、人を育てることの大切さ」のテーマのもと講演が行われた。講演においては、本学会を意識しながら「管理会計」に触れつつ、

(株式会社A and Live代表取締役、株式会社ジャパネットたかた創業者)より、「企業経営で大切にしてきたこと、人を育てることの大切さ」のテーマのもと講演が行われた。講演においては、本学会を意識しながら「管理会計」に触れつつ、 のこれまでの経験を踏まえて、「伝えると伝わるは違うこと」、「過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる」ことなど、研究や教育のみならず、生活していく上で実際に意識していきたい内容が豊富に盛り込まれていた。ユーモアを交えながら、参加者へ質問を投げかけるなど常に聴衆をひきこんでいく様子はまさに、「人に伝わる」ということを体現されているようであった。最後に、画面越しではあったが、参加者から

のこれまでの経験を踏まえて、「伝えると伝わるは違うこと」、「過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる」ことなど、研究や教育のみならず、生活していく上で実際に意識していきたい内容が豊富に盛り込まれていた。ユーモアを交えながら、参加者へ質問を投げかけるなど常に聴衆をひきこんでいく様子はまさに、「人に伝わる」ということを体現されているようであった。最後に、画面越しではあったが、参加者から へ盛大な拍手が送られ、非常に賑やかな講演会となった。最後に、自由論題12報告が行われ、無事に大会が終了した。

へ盛大な拍手が送られ、非常に賑やかな講演会となった。最後に、自由論題12報告が行われ、無事に大会が終了した。