文責:李会爽(山梨学院大学)

2023年度第1回フォーラムは,2023年4月15日(土)に明治大学(駿河台キャンパス)で開催されました。当日は悪天候にもかかわらず,北は北海道から南は沖縄まで,全国から80名以上の方々が参加しました。本フォーラムは,基調講演に税理士法人MSAパートナーズの淡路俊彦様からお話をしていただき,第1報告に琉球大学の庄司豊先生と京都大学の飯塚隼光先生の共同発表,第2報告に中村学園大学の水島多美也先生からご報告いただきました。

大会は本学会学会長の﨑章浩氏(明治大学)のご挨拶から始まりました。﨑氏は昨年度の全国大会にて学会長に選ばれ,今回が就任以降初めての披露です。﨑氏は「会員の皆さんとともに本学会を盛り上げていきたい。」と抱負を語りました。

淡路様は「管理会計で変わり得る中小企業経営 -長年の中小企業支援で感じたこと-」を基調講演のタイトルに,30年近くコンサルタントとして仕事をしてきた中,中小企業と管理会計,それに関与する金融機関との関係について熱く語られました。淡路様は大学で管理会計のゼミに所属,修士課程で管理会計を専攻したご経験から,一時期仕事において案件にBSCを仕掛けたいと思っていましたが,中小企業には難しいと感じて導入を断念した経験があります。その後,研究者の先生と自分の仕事内容についてお話したところ,自分が何気なく行っていたのがBSCと指摘され,そこで理論と実務の融合,知識の実践の重要さに実感されました。淡路様はコンサルタントには会社と金融機関とのお互いの間に抱いている不信感を如何になくし,信頼関係を再構築することに役立たなければならないと感じています。そこで要求されるのは,会社の状況に鑑み,的確な経営改善施策の策定と実行をアドバイスできるコンサルタントです。しかし,現状では臨床的な知識を活用できる管理会計に精通するプレーヤーが不在のため,中小企業の経営改善が効果的に施策できていないのです。そのため,「広範な知見と管理会計の背景を体系的に知る研究者の方々の役割が極めて重要になり,管理会計を学ぶ学生を増やし,その後コンサルティング会社に勤務するだけで,世の中の中堅中小企業の経営計画は格段に有効性を増大させることが期待されています。」と希望を語っていただきました。

(税理士法人MSAパートナーズ・淡路俊彦様)

続いて庄司先生と飯塚先生から「シンプル管理会計の機能する条件に関する考察」をタイトルにご報告いただきました。主にご報告を担当された庄司先生は,中小企業における管理会計実践は教科書と比べ精緻ではないものが多くても,好業績を達成している企業が多く存在していることを問題意識としています。既存研究におけるシンプル管理会計のケースを紹介し,洗練度が低いといわれる管理会計手法であっても,有効に機能しうることを示唆しました。そこで,どのような状況であれば有効に機能しうるかについては検討がなされていないことに気づき,シミュレーションを用いたモデル分析により,特定のシンプル管理会計が機能する条件を探索することを目的とし,研究を行いました。結論としては,事前に想定していたものと異なる結果がありました。それは,規模拡大志向があり,需要の価格弾力性が極端に低いときにシンプル管理会計実践を行っている場合には,製品別原価計算を行う場合に比べて,損をしていないものの,利益を得る機会を逃していると考えられることです。つまり,シンプル管理会計は洗練された管理会計手法と比べて,機会を有効活用する能力が低い可能性を示唆していることが分かりました。

(琉球大学・庄司豊先生)

最後に水島先生から「スループット会計と付加価値会計・アメーバ経営との比較」をタイトルにご報告いただきました。水島先生は付加価値概念を軸に,スループット会計,付加価値会計,アメーバ経営の間の関連性について検討を行い,さらに,スループット会計とアメーバ経営の類似点と相違点を明らかにし,スループット会計とアメーバ経営の融合可能性についての考えを述べました。当該報告では先行研究に続き,事例研究を行い,3つの結論を提示しました。第1に,事例研究を通し,付加価値会計やアメーバ経営の実践が実質的にスループット会計を実践しているとみなせる実務があることです。第2に,アメーバ経営のなかでスループット会計を実践している事例研究を通じて,成果配分の視点を欠いていると批判されてきたスループット会計が,アメーバ経営と融合することにより,その問題点を克服して進化を遂げる契機となることです。第3に,事例研究を通じて,アメーバ経営だけでなく,MQ〔マージン(粗利単価)×数量〕会計という管理会計システムを採用していることが,スループット会計の導入や実践の促進要因になるのではないか,という仮説を探索的に得ることができたことです。水島先生は,今後も多くの事例研究を積み重ねて当該報告の仮設を検証していきたいと述べました。

(中村学園大学・水島多美也先生)

報告者と会場の皆さまのご協力の下で,第1回フォーラムは熱い議論を交わすなかで終了時間を迎えました。ほぼ来場者の全員が懇親会に参加し,そこで議論の続きを行い,最後に前会長の伊藤和憲先生からご挨拶をいただき,有終の美を飾ることができました。

日本管理会計学会会員 各位

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、日本管理会計学会2023年度第1回フォーラムを、4月15日(土)に、明治大学駿河台キャンパスを会場に下記の要領にて開催致します。ご出席を賜りますようお願い申し上げます。当日は、懇親会も準備してお待ちしておりますので、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご出席予定の先生におかれましては、準備の都合上、お手数をおかけいたしますが、懇親会の参加の有無をご記入の上、4月5日(水)までに、メール( info[at]sitejama.jp ([at]→半角の@))で、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

開催日: 2023(令和5)年4月15日(土)

会場: 明治大学駿河台キャンパス 研究棟(2階) 第9会議室

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

交通案内 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

14:00 − 14:05 学会長挨拶

基調講演 14:10 – 14:50

「管理会計で変わり得る中小企業経営―長年の中小企業支援で感じたことー」

淡路 俊彦 氏(税理士法人 MSAパートナーズ)

第1報告 15:00 – 15:40 (報告:30分 質疑:10分)

「シンプル管理会計の機能する条件に関する考察」

庄司 豊 氏(琉球大学),飯塚 隼光 氏(京都大学)

第2報告 15:45 – 16:25(報告:30分 質疑:10分)

「スループット会計と付加価値会計・アメーバ経営との比較」

水島 多美也 氏(中村学園大学)

16:25 − 16:30 閉会の挨拶

16:50 − 18:20 懇親会(駿河台キャンパス アカデミーコモン1階「カフェパンセ」 会費3,000円、釣銭がでないようにお願いします。)

2023年度第1回フォーラム開催校委員長 本橋 正美

2022年度第3回フォーラムは,2022年11月12日(土)14時00分から16時30分まで,北海学園大学豊平キャンパスにて対面形式で開催された。本学会の会長である伊藤和憲氏(専修大学)よる開催の挨拶のあと,関谷浩行(北海学園大学)の司会でフォーラムが開催された。

今回は,基調講演として西科純氏(公立芽室病院・事務長),研究報告として,吉見明希氏(北海道情報大学),古川原駿氏(専修大学大学院)による3名の報告が行われた。当日の参加者は33名で,いずれの講演者・報告者にも質問とコメントが多数あり,非常に活発なフォーラムとなった。

【第1報告】

講演者:西科純氏(公立芽室病院・事務長)

講演タイトル:自律経営システム(部門別原価管理会計制度)導入の背景とその展望:公立芽室病院

講演概要:

本講演は,病院経営を取り巻く現状と課題および公立芽室病院が導入した部門別原価管理会計システム(アメーバ経営)についてである。公立芽室病院は,1940年1月に村立芽室診療所して開設以来,入院施設(許可病床数120床(稼働病床数107床))を持つ町内唯一の医療機関として,地域医療を担っている。

講演者の西科氏は2018年8月に事務長に就任した。就任当時より,病院経営悪化による課題(内科医不足,医療構想424医療機関にピックアップ,産婦人科廃止,院内コロナクラスター等)が複雑に絡み合い,経営改革を迫られていた。

経営改善・再生に向けて,同院は①できることから始めようプロジェクト,②自律経営プロジェクトを実施した。後者の自律経営プロジェクトの中軸が,アメーバ経営の導入である。導入のキッカケは西科氏がメンバーとなっている中小病院の経営を考える事務プロジェクトチーム(全国自治体病院協議会)で,一緒に活動している公立邑智病院(島根県邑智郡邑南町)が先行して導入していたことにある。

病院経営では経営の視点だけでなく,医療の質の向上とあわせた運営が求められている。その目的のために,医師も巻き込んだ全職員による経営参加を目指す部門別原価管理会計システムは,病院経営にとって相性がよいと考えられる。公立芽室病院は部門別原価管理会計システムを2022年8月30日に導入することを決定したばかりであり,2023年度の本格稼働を目指して,現在,準備段階であるという途中経過の講演であった。

報告者:吉見明希氏(北海道情報大学)

報告タイトル:新製品開発の視点からみたコンテンツの製作

報告概要:

本報告の目的は,管理会計研究で今後議論されるべきコンテンツの範囲について,新製品開発における管理会計手法との比較を行うこと,また,事例研究をとおしてコンテンツが商業上どの範囲に影響を及ぼすかを明らかにすることにある。新製品開発にかかわる管理会計手法としては,製品の企画・設計段階という源流段階で機能とコストを作り込む全社的な原価低減と利益管理を図る原価企画,研究開発から処分に至るまで,資産のライフサイクル全体で発生するコストを測定し,伝達するためのツールであるライフサイクル・コスティングなどがある。

コンテンツとは情報の内容のことであり,コンテンツには一次流通(放送時点)と二次流通(再編集,関連商品の販売)が存在する。事例研究では,①放送番組,②商業アニメ,③消費者による価値創造(例:批評・ランキング,ファンカルチャー,ゲーム視聴等)の3つのタイプが紹介された。

分析の結果,コンテンツの制作においては,企画・設計段階では原価企画が,企画から処分に至るまではライフサイクル・コスティングが,製造・販売・消費においては品質原価計算といった既存の管理会計手法の適用可能性があることが示唆された。コンテンツは,一次流通後も情報の内容を再編集・付加することで,コンテンツの価値は増幅される。そのため,コンテンツは流通後も派生的に価値を発生し続ける財も含めて企業の管理対象になるため,今後は価値計算モデルの構築が必要であるとの提言があった。

報告者:古川原駿氏(専修大学大学院)

報告タイトル:統合思考と情報の結合性の本質:価値創造プロセスの視点から

報告概要:

本報告の目的は,統合報告における統合思考の価値創造を情報の結合性によって明らかにすることにある。統合思考とは企業内の様々な事業部及び部門と,企業が利用し影響を及ぼす資本との間の関係について,企業が能動的に考えることである。一方,情報の結合性とは,企業の長期的な価値創造能力に影響を及ぼす要因の組み合わせと相互関係の全体像を示すことである。

本報告では,統合思考と情報の結合性を扱った3つの文献(Barnabè and Nazir, 2022; Massingham et al., 2018; 伊藤和憲, 2021)を中心に検討が行われた。文献研究の結果,統合思考においては,価値創造に影響を及ぼす要因について,Value Reporting Foundation(2021)で示されているパーパス,リスクと機会などの6項目と組織階層を関連づけることが重要であることが示唆された。

一方,情報の結合性については,価値創造プロセスを通じて内容項目の可視化を行う必要があることが明らかになった。取り上げた文献では,①資本と活動の関係性の可視化(Barnabè and Nazir, 2022)と②財務目標と非財務目標の因果関係の可視化(Massingham et al., 2018; 伊藤和憲, 2021)の2つのタイプに分類することができることが示唆された。

2022年11月14日

北海学園大学 関谷浩行

日本管理会計学会会員 各位

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて,日本管理会計学会2022年度第3回フォーラムを,下記の要領にて北海学園大学豊平キャンパス(北海道札幌市)を会場に開催いたします。開催方式は【対面】です。会員皆様の多くのご参加をお待ちしております。

謹白

1. 日 時:2022年11月12日(土) 14時00分〜16時30分

2. 会 場:北海学園大学豊平キャンパス 3号館3階32番教室

〒062-8605 北海道札幌市豊平区旭町4丁目1番40号

(地下鉄東豊線「学園前駅」3番出入口直結。乗車時間

「さっぽろ駅」から6分)

3. アクセスマップ:https://www.hgu.jp/about/toyohira-campus.html

4. 開催方法:対面(オンラインでの配信は予定しておりません)

5. 申込締切日:2022年11月4日(金)

6. 参加費:無料

7. プログラム:

(1)14時00分〜14時05分 開催の辞:学会長挨拶

(2)14時10分〜14時50分 基調講演

「自律経営システム(部門別原価管理会計制度)導入の背景と

その展望:公立芽室病院」

西科 純 氏(公立芽室病院 事務長)

【要旨】公立芽室病院(北海道芽室町)は入院施設(病床数120床)を持つ町内唯一の医療機関として,地域医療を担っております。公立芽室病院は今年の9月からアメーバ経営を基にした部門別原価管理会計制度を導入しました。当日は,アメーバ経営を導入した背景等についてご講演いただきます。

(3)15時00分〜15時40分 第1報告(報告30分,質疑10分)

「新製品開発の視点からみたコンテンツの製作」

吉見 明希 氏(北海道情報大学)

(4)15時45分〜16時25分 第2報告(報告30分,質疑10分)

「統合思考と情報の結合性の本質:価値創造プロセスの視点から」

古川原 駿 氏(専修大学大学院)

(5)16時25分〜16時30分 閉会挨拶

8. 申込方法:ご参加を希望される方は,事前にメールにてお申し込みください。

(1)連絡先:関谷浩行(北海学園大学経営学部)

(2)メールアドレス:sekiya[at]hgu.jp([at]→半角の@に変更ください)

(3)メールの件名を「第3回フォーラム参加希望」として,①お名前,②ご所属,③ご連絡先メールアドレスをメール本文にご記入ください。

9. その他:

(1)ご参加の際は,マスク着用,手指消毒,3密回避,検温をご遵守頂ければ幸いです。

(2)懇親会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を控えさせていただきます。

(3)プログラム等に変更がある場合は,Webサイトhttps://sitejama.jp に掲載いたします。

日本管理会計学会 2022年度第3回フォーラム

準備委員長 関谷浩行

専修大学 伊藤和憲

2022年度第2回フォーラムは7月16日(土)の14時から16時まで,専修大学神田校舎で開催された。会長挨拶の後,伊藤(専修大学)の司会でフォーラムが開始された。今回は,商哲氏,菊池誠氏,片岡健司氏(サザントランスポートサービス社長)・菅本栄造氏(青山学院大学,教授)によるバランスト・スコアカード(Balanced Scorecard: BSC)をテーマに報告が行われた。当日の参加者は44名で,いずれの報告者にも質問とコメントが多数あり,非常に活発なフォーラムとなった。

第1報告 商哲氏(弘前大学)

報告論題: 「COVID-19のもとのBSC運用企業における情報システムの利用」

本報告は,COVID-19発生後,BSC実施企業である亀山電機のケーススタディにより,情報システムの利用の仕方がどのように変化したのかを調査研究したものである。先行研究から導き出されたリサーチクェッションは,データ一の元管理,情報共有,コミュニケーションがCOVID-19前後でどのように変化したのかである。また,データ一の元管理,情報共有,コミュニケーションはそれ以外の内外環境要因とどのような関係にあるのかを明らかにすることである。

研究の結果,3つの発見があったという。データの一元管理については,COVID-19の影響にもかかわらず,一元管理が拡張されていた。とりわけBSC指標と関連する多くの情報が収集されて情報共有していた。従来はこれらの情報の多くは,コミュニケーションによって確保されていた部分である。また,情報共有に関しては,すべての情報が共有されており,このことが重要視されていた。さらに,コミュニケーションについては,BSCを通じた広範囲の部門間連携が求められるようになった。

第2報告 菊池誠氏(ベトレヘムの園病院)

報告論題: 「BSCを活用した組織風土改革の取り組み」

本報告は,ベトレヘムの園病院のBSC導入による組織変革についてである。BSC導入以前の同病院は,組織全体として変化を求めずおとなしいと形容される組織であった。職員個人についても,自分の意見をはっきり言わず,新しいことに消極的であった。その結果,横の連携が弱く,部署ごとに固まりがちで,新しいアイディアがなかなか生まれないだけでなく,職場へのロイヤリティが育まれない状況にあった。同病院では,人材が定着せず,平成27年度(2015年度)の離職率は23.6%に上っていた。この点を問題視した院長は,ベクトル合わせをしなければならない,また,成果を可視化する仕組みが欲しい,さらに組織風土を変革するツールを求めていた。そんな中でBSCを導入することになった。

導入結果として,電子カルテを導入したいといった新たな改善提案をしたり,それも職員が主体的に意見を言うようになってきた。また,臨床指標だけでなく,同病院の価値観を反映したQI(クオリティ・インディケータ―)をステークホルダーと情報共有するようになった。さらに,ワークサポートを開始して,10名以上の生活困窮者を受け入れ,5名が職員となったことは働きやすい職場の表れである。このような結果として,離職率は2015年に23.6%だったものが,2021年度は7.8%まで下がった。離職率の減少と相まって,モチベーションアンケートによると,72,1%(2015年度)から89.9%(2021年度)に上昇していた。これらはBSC導入の効果である。現在は,このような効果が表れているが,早晩財務の視点が大幅に改善することが期待されている。

第3報告 片岡健司氏(サザントランスポートサービス)・菅本栄造氏(青山学院大学)

報告論題: 「中堅総合建設会社におけるバランスト・スコアカード構築:南海辰村建設会社の事例に基づいて」

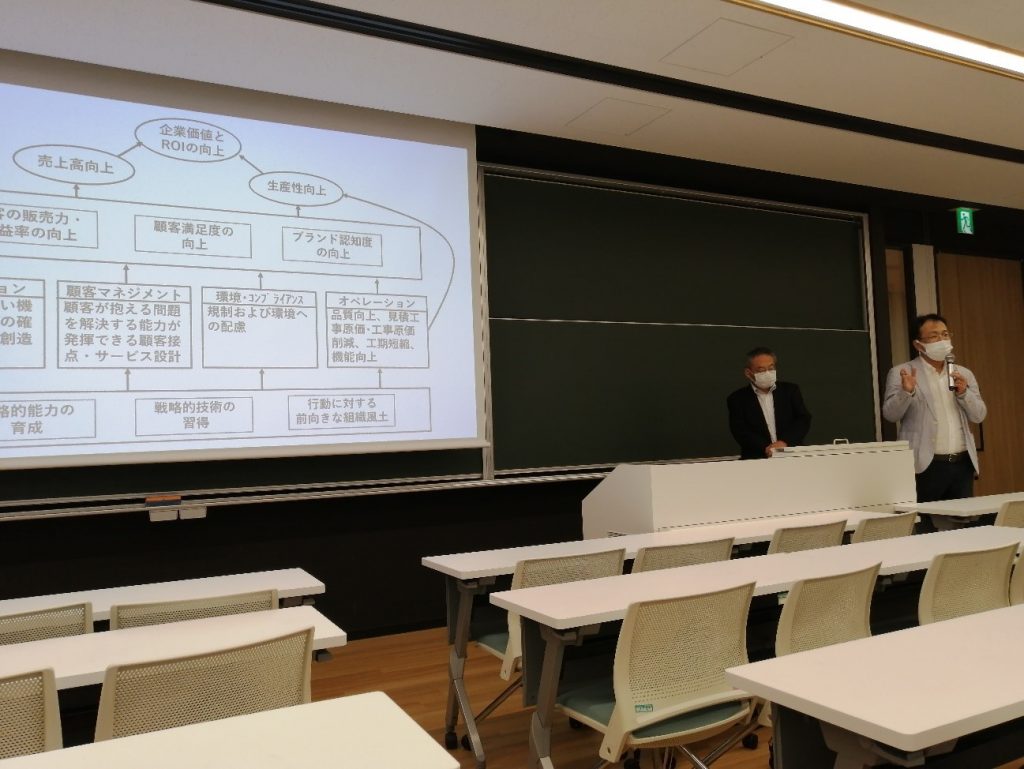

本報告は,現在目標管理を実践している中堅建設会社でのBSCの構築を事例研究したものである。同社だけでなく,建設会社の多くは目標管理制度を導入している。ところが,同社が導入している目標管理制度は財務指標が中心で年度目標を並列的に列挙されているだけだという。そのため,戦略志向になっていない,組織間コミュニケーションが効果的ではない,戦略が浸透していない,戦略に関わる情報が共有されていない,動機づけが高まらないといった問題点があった。そのため,BSCを導入して戦略志向の組織に変革したいというニーズの下にBSCを構築しているという。

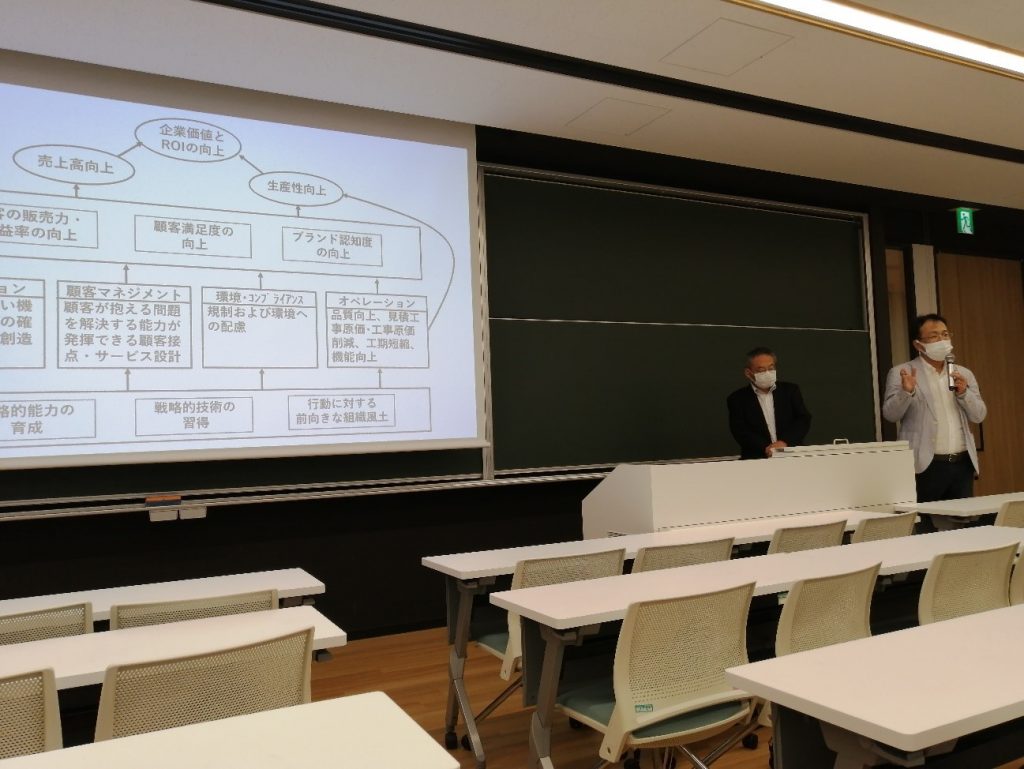

企業価値の向上というビジョンの下で,投下資本利益率(ROI)の向上を目指すという戦略を策定した。財務の視点,顧客の視点,社内ビジネス・プロセスの視点,学習と成長の視点ごとに戦略目標を設定し,各戦略目標間の因果連鎖を特定し,戦略マップを作成した。次に,戦略目標(GKI)を実現する重要成功要因(KSF)を洗い出す。戦略目標と重要成功要因との間には目的・手段関係が成り立ち,重要成功要因間では因果関係が成り立つ必要がある。次に,重要成功要因ごとに重要業績評価指標(KPI)に展開し,そのKPIごとに目標値とそれを実現するための戦略的実施項目を工夫した。

同社は,受注競争が激化し,かつ顧客ニーズが多様化しているため,目標管理制度だけでは競争優位を築くことができなくなってきた。そのためにBSCの導入にチャレンジし始めたという途中経過の報告であった。

The Japanese Association of Management Accounting