日本管理会計学会・会員各位

2024年度第2回リサーチセミナーを2024年12月8日(日)に同志社大学今出川キャンパスにて対面により開催いたしますので,スケジュールのご案内を申し上げます。報告をご希望の方は,下記の応募要領をご参考の上,ご応募をいただきますようお願い申し上げます。

本リサーチセミナーは若手研究者の研究水準向上の機会として開催されるものです。

報告希望多数の場合には,ご希望に添えない場合もあることをご了解の上,お申込み下さい。またその場合,若手研究者を優先するものといたします。

参加申込の案内につきましては後日,プログラムの確定後に,もう一度連絡いたします。

記

開催日:2024年12月8日(日)

開始時刻:14時より(予定)

開催方法:同志社大学今出川キャンパス(京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅下車)

進行:報告30分,討論15分,フロア質疑10分(予定)

<報告応募要領>

1. 締切日:2024年11月10日(日)

2. 応募方法:標題に「リサーチセミナー報告希望」と記載し本文中に

下記を明記のうえご応募ください。

(1) 報告タイトル・概要(200-300字程度)・言語(日本語または英語):

(2) 氏名:

(3) 所属機関:

(4) 職名:

(5) 連絡先(E-mail):

なお,ご報告者には,日本語と英語のいずれのご報告の場合にも,11月下旬頃までにFull paperまたはExtended Abstractの提出をお願いいたします。

3. 応募先:同志社大学 中川 優

mnakagaw mail.doshisha.ac.jp

mail.doshisha.ac.jp

件名を「リサーチセミナー報告希望」としてメールにてお申し込みください。

※自由論題報告における締切日に誤りがありましたので訂正・再案内させて頂きます。正しい締切日は以下の通り10月18日(金)です。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

2024年10月吉日

日本管理会計学会会員 各位

関西・中部部会では2024年11月23日(土・祝)に、和歌山大学(和歌山市)にて2024年度第2回部会を開催いたします。

同部会はハイブリッド(対面・オンライン)開催を予定しております。

つきましては、自由論題報告における報告者を募集いたしますので、ご報告をご希望の方は、2024年10月18日(金)までに、下記の申込先に(1)~(3)を添えてお申し込みください。なお、自由論題報告は同日午後の時間帯に会場にて対面でのご報告となります。

会員の皆さまのご応募をお待ちしております。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

(1) 氏名・所属機関・職名

(2) 連絡先メールアドレス

(3) 報告タイトル・報告要旨(200字程度)

※応募者多数の場合は、先着順とさせていただきます。ご了承ください。

<お申し込み先>

2024年度第2回日本管理会計学会関西・中部部会

準備委員長 藤原靖也(和歌山大学経済学部)

e-mail: nobuyaf[at]wakayama-u.ac.jp ([at]→半角@)

以上

2024年9月吉日

日本管理会計学会会員各位

日本管理会計学会

2024年度第2回(第67回)九州部会のご案内

拝啓

残暑の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

下記の要領にて、日本管理会計学会九州部会2024年度第2回(第67回)大会を、佐賀大学本庄キャンパス(佐賀市、準備委員長:角田幸太郎氏)を開催校として、ハイブリッド方式(対面参加+オンライン参加)にて開催いたします。参加費は無料です。懇親会は開催いたしません。万障お繰り合わせのうえ、ご参加賜りますようご案内申し上げます。

参加される方は、準備の都合上、10月18日(金)までに、下記リンク先のMicrosoftフォームから、もしくは九州部会事務局宛メールにて、参加登録をお願いします。参加登録者全員に、10月24日(木)頃に、ZoomのURLをメールでお知らせいたします。

<参加登録用フォーム>https://forms.office.com/r/VXTRyJbdye

敬具

記

1.日時:2024年10月26日(土) 13:50~17:00

2.開催場所:佐賀大学 本庄キャンパス 経済学部 3号館 2階 会議室

アクセスとキャンパス案内については、下記のホームページでご確認ください。

( https://www.saga-u.ac.jp/access/index.html )

( https://www.saga-u.ac.jp/gaiyo1/campusmap/index.html )

3.プログラムは別紙の通り

【日本管理会計学会九州部会事務局】

〒819-0395 福岡市西区元岡744 イーストゾーン

九州大学経済学研究院 丸田起大研究室内

TEL:092-802-5454

email: maruta econ.kyushu-u.ac.jp

econ.kyushu-u.ac.jp

プログラムPDFは、こちら

日本管理会計学会会員 各位

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、日本管理会計学会2024年度第3回フォーラムを下記の通り開催致します。皆様におかれましては万障お繰り合わせの上、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。当日は、懇親会も準備してお待ちしておりますので、ご参加を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご出席予定の先生におかれましては、準備の都合上、11月20日(水)までに、下記のリンク先のGoogleフォームからお申し込みください。問い合わせは味水(みすい:misui

rku.ac.jp)宛にメールでご連絡ください。

謹白

記

開催日:2024年11月30日(土)14:00〜16:40

会場:流通経済大学新松戸キャンパス1号館

〒270-8555 千葉県松戸市新松戸3-2-1

JR武蔵野線・常磐線・新松戸駅より徒歩約4分

2024年度第3回フォーラム準備委員会

吉村 聡

味水佑毅

※交通アクセス・プログラム等の詳細は、

PDFファイルをご確認ください。

妹尾剛好(中央大学)

日本管理会計学会2024年度年次全国大会(委員長:中央大学 渡辺岳夫氏)が,2024年9月2日(月)から4日(水)までの3日間にわたって,中央大学茗荷谷キャンパスにて対面形式で開催された。参加者は233名であり,大会期間中は活発な交流が図られた。

◎ 大会1日目

2日は,常務理事会,理事会および各種委員会が開催された。

◎ 大会2日目

3日は午前に5会場で計20題の自由論題報告が行われた。午後は,会員総会,特別講演,スタディ・グループ中間報告,産学共同研究グループ中間報告,統一論題報告,会員懇親会が開催された。

昼食後に行われた会員総会では,大会実行委員長挨拶,会長挨拶のあと,審議事項として,昨年度の事業報告,昨年度の収支決算書(案),監査報告,今年度の事業計画(案),今年度の収支予算書(案),ロゴマーク使用規程(案)等について,審議・承認された。

報告事項として2025年度の年次全国大会は,8月29日(金)から31日(日)の予定で甲南大学にて開催されることが報告された。また,会員の異動,スタディ・グループ,学会誌『管理会計学』の発行状況と今後の方向性等が報告された。

最後に,学会賞審査報告ならびに表彰式が執り行われた。受賞者は以下のとおりである。

【学会賞】

・特別賞:該当なし

・功績賞:青木雅明氏(公認会計士・監査審査会),河合久氏(中央大学),成田博氏(高千穂大学),本橋正美氏(明治大学),吉村聡氏(流通経済大学)

・文献賞:浅田拓史氏(大阪経済大学)『自律創造型コントロールの理論と実践』中央経済社

・論文賞:該当なし

・奨励賞:該当なし

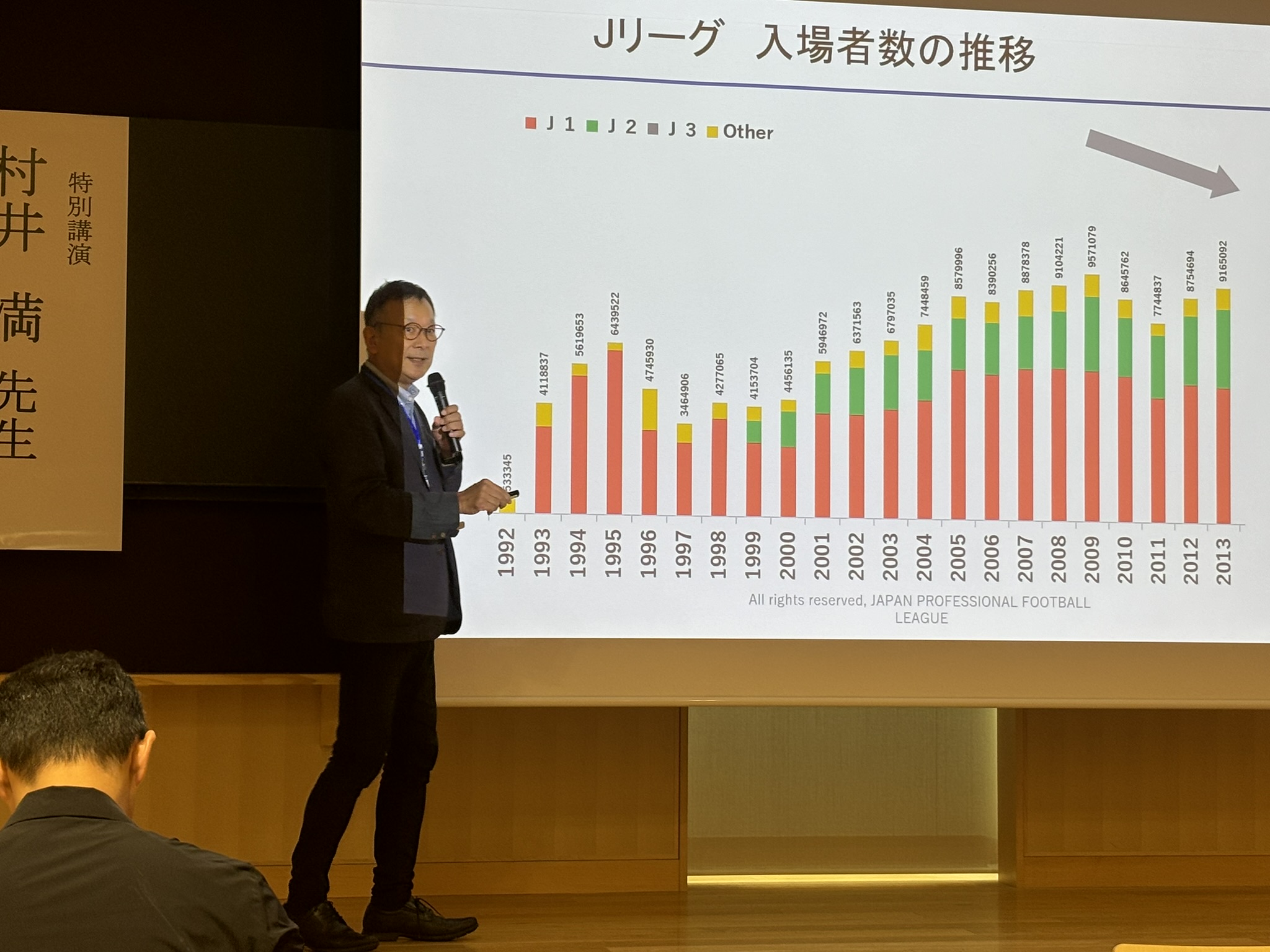

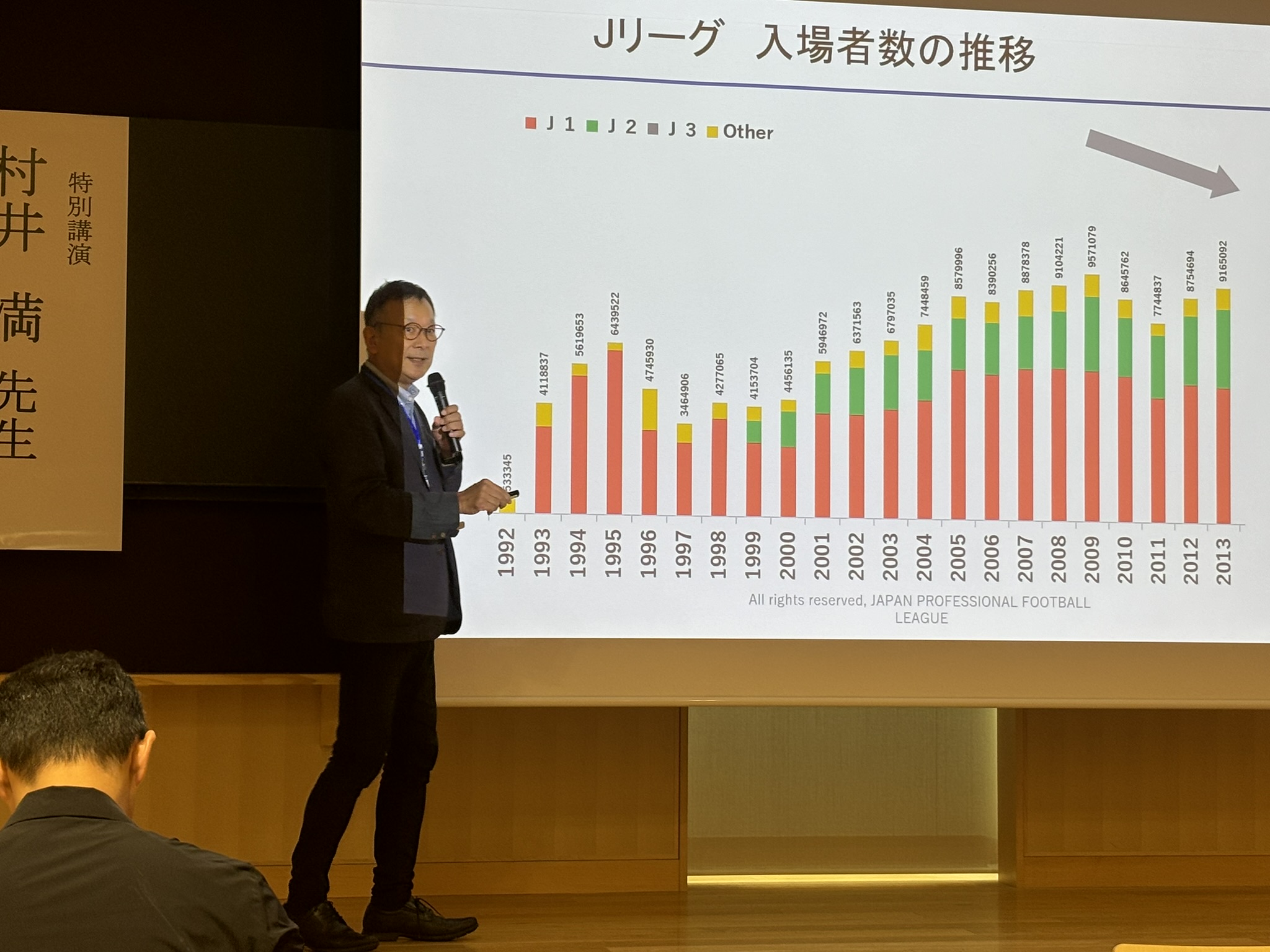

特別講演では,渡辺岳夫氏(中央大学)の司会のもと,元リクルート執行役員・前Jリーグチェアマン・現日本バドミントン協会会長の村井満氏が「先の見えない時代をどう生きるか-透明性を高める天日干し経営-」というテーマで,管理会計とも密接に関連する,隠し事をしない,失敗を恐れない「天日干し経営」の重要性について講演された。

村井氏はご自身が先の見えない時代だったという,リクルートでの人事部長時代やサッカー「素人」で就任したJリーグチェアマン時代の経験を踏まえ,「模倣からの超越=自分らしく生きる」こと,すなわち,「始動力」が重要であると感じられた。

村井氏は「始動力」をはじめ,それを発揮するための取り組みなどを記述した色紙を毎週1枚用意して,朝礼を開いたという。その中で,「緊張する方を選ぶ」,「早く×速く」,「関係性の質」,「PDM(ミス)CA」といった言葉について,サッカー日本代表監督との交流などの事例とともに詳しく説明いただいた。

日本バドミントン協会会長就任以降に着手した会計面の改革についてもご説明いただき,不確実な環境における管理会計を考えるヒントにもなる素晴らしい講演となった。

特別講演後,スタディ・グループの中間報告として,「生産性を向上するサステナブル・プロフィット・マネジメント」(研究代表者:東洋大学 吉岡勉氏)ならびに産学共同研究グループの中間報告として,「ワイズ・ガバナンス。-行政管理会計等の新展開-」(研究代表者:東京大学大学院 大西淳也氏)の報告が行われた。

その後,統一論題報告が行われた。今年度の統一論題のテーマは,「AI 時代の会計教育と管理会計実務」(座長:中央大学 潮清孝氏)である。最初に座長の潮氏から解題がなされた。

まず,多様なAI技術とその整理がなされ,「狭いAI」から「広いAI」へ,multimodal foundation modelの登場の説明がなされた。そのうえで,会計実務・教育上の課題として,「機密情報管理と充分な学習データ確保の両立」,「経営・会計情報,判断のblack box化をどこまで受け入れるべきか?(会計人材として必要な能力とは何か?)」という点が指摘され,それらの検討を統一論題の狙いとし,討論していくことが提起された。

第1報告は,林尚史氏(ソニーグループ株式会社)から「ソニー経理におけるDX 活用の事例と挑戦」というテーマで報告された。まず,ソニー経理の組織や仕事が紹介された。つぎに,Alteryxというアナリティクス自動化ツールなど,DX活用事例が説明された。さらに,デジタルスキル・アナリティクススキルの強化の実施など,デジタル人材の育成の取り組みも紹介された。最後に,次世代の自動化を実現・進化させるためのソニーの4つの挑戦が示された。

第2報告は,上野雄史氏(静岡県立大学)から「AI・DX 時代における会計データサイエンス教育:その必要性と課題」というテーマで報告された。その内容は,「AI・DX時代に職の在り方がどのように変わろうとしているのか?」,「その中で会計専門職の在り方もどのように変わろうとしているのか?」,「会計データサイエンス教育の重要性とその課題」の3点であり,これらについて,自身らのものも含む,さまざまな研究や事例が紹介された。

第3報告は,堀井悟志氏(立命館大学)から「日本企業におけるデジタル技術の活用と管理会計の変化」というテーマで報告された。まず,なぜデジタル技術に注目するのかという導入を示し,デジタル技術の活用に関する管理会計研究の動向を整理された。つぎに,日本企業(製造業)におけるAIの導入実態を自身らが実施したアンケート調査により明らかにし,管理会計に影響しうるデータ分析に関するケーススタディの結果も示された。最後に,デジタル技術の活用によって管理会計はどのように変わるのかについて,示唆が示された。

大会2日目の最後に会員懇親会が地下1階食堂にて開催され,豪華な料理とアルコールなどが振る舞われた。

◎ 大会3日目

午前中に5会場で18題の自由論題報告が行われた。午後はスタディ・グループの最終報告として,「クライシス時のマネジメント・コントロールーコロナ禍で管理会計はどのような役割を果たしたのかー」(研究代表者:神戸大学 三矢裕氏)および「経営者報酬を利用した経営者の業績評価に関する理論的・実証的研究」(研究代表者:関西学院大学 濵村純平氏)の2件の報告が行われた。

その後,統一論題討論が行われた。討論では,座長の潮清孝氏(中央大学)のコーディネートのもとで,3名の報告者と参加者との活発な質疑応答が行われた。さまざまな視点からAI 時代の会計教育と管理会計実務について白熱した議論が行われ,盛況のうちに2024年度年次全国大会が終了した。

会員総会

渡辺岳夫氏(中央大学)

青木雅明氏(公認会計士・監査審査会)

河合久氏(中央大学)

成田博氏(高千穂大学)

本橋正美氏(明治大学)

吉村聡氏(流通経済大学)

浅田拓史氏(大阪経済大学)

特別講演

村井満氏(元リクルート執行役員・前Jリーグチェアマン・現日本バドミントン協会会長)

スタディグループ中間報告

吉岡勉氏(東洋大学)

産学共同研究グループ

大西淳也氏(津田塾大学)

統一論題

潮清孝氏(中央大学)

林尚史氏(ソニーグループ株式会社)

上野雄史氏(静岡県立大学)

堀井悟志氏(立命館大学)

統一論題討議

懇親会

スタディグループ最終報告①

三矢裕氏(研究代表者)グループ

スタディグループ最終報告②

濵村純平氏(関西学院大学)

The Japanese Association of Management Accounting

![]() mail.doshisha.ac.jp

mail.doshisha.ac.jp