■■日本管理会計学会2013年度第2回(第40回)九州部会が,2013年7月20日(土)に福岡大学(福岡市城南区七隈)にて開催された(準備委員長:福岡大学准教授・飛田努氏)。今回の九州部会では,関東・関西・北陸からもご参加をいただくなど,15名近くの研究者や実務家の参加を得て,活発な質疑応答が展開された。

■■第1報告は,足立洋氏(九州産業大学准教授)より,「管理会計と目標利益達成の柔軟性」と題する研究報告がなされた。報告は,管理可能性原則の遵守を志向した予算管理システムにおける柔軟性確保の可能性と,どのようなプロセスを経てそれが発揮されるのかを,ケーススタディを中心に明らかにしたものであった。ケーススタディは,各種繊維製品の繊維加工などを取り扱うセーレン株式会社に対する半構造化インタビューに基づいたものであり,(1)管理可能な業績範囲の拡大として,月次で決まっている業績をより広範な年次という範囲で決定する「管理可能性の時間拡大」がみられていること,(2)水平的コミュニケーションだけでなく,現場と管理者の「垂直的コミュニケーション」によっても予算管理システムの柔軟性が確保されることが証明された。

■■第1報告は,足立洋氏(九州産業大学准教授)より,「管理会計と目標利益達成の柔軟性」と題する研究報告がなされた。報告は,管理可能性原則の遵守を志向した予算管理システムにおける柔軟性確保の可能性と,どのようなプロセスを経てそれが発揮されるのかを,ケーススタディを中心に明らかにしたものであった。ケーススタディは,各種繊維製品の繊維加工などを取り扱うセーレン株式会社に対する半構造化インタビューに基づいたものであり,(1)管理可能な業績範囲の拡大として,月次で決まっている業績をより広範な年次という範囲で決定する「管理可能性の時間拡大」がみられていること,(2)水平的コミュニケーションだけでなく,現場と管理者の「垂直的コミュニケーション」によっても予算管理システムの柔軟性が確保されることが証明された。

■■第2報告は,丸田起大氏(九州大学准教授)より,「アメーバ経営の導入効果の検証―コミュニケーション活性化を中心に」と題する研究報告がなされた。報告は,アメーバ経営の導入効果として,採算意識・使命感・情報共有などの向上によりコミュニケーションの活性化が達成されるかを,製造業K社の工場に対する質問票調査に基づき分析したものであった。質問票調査は,リーダーとメンバーに区別をしたアメーバ経営導入の半年後と1年半後の二時点で行ったものである(サンプル数:半年後116、1年半後115)。報告では,(1)アメーバ経営の導入効果は,リーダーだけでなくメンバーにも現れていたこと,(2)アメーバ経営の導入効果の程度は,リーダーの方がメンバーよりも効果が高かったこと,(3)情報共有はコミュニケーションと直接的に正の関連をもっていた一方で,採算意識と使命感は間接的に正の関連をもっていたことが示された。

■■第2報告は,丸田起大氏(九州大学准教授)より,「アメーバ経営の導入効果の検証―コミュニケーション活性化を中心に」と題する研究報告がなされた。報告は,アメーバ経営の導入効果として,採算意識・使命感・情報共有などの向上によりコミュニケーションの活性化が達成されるかを,製造業K社の工場に対する質問票調査に基づき分析したものであった。質問票調査は,リーダーとメンバーに区別をしたアメーバ経営導入の半年後と1年半後の二時点で行ったものである(サンプル数:半年後116、1年半後115)。報告では,(1)アメーバ経営の導入効果は,リーダーだけでなくメンバーにも現れていたこと,(2)アメーバ経営の導入効果の程度は,リーダーの方がメンバーよりも効果が高かったこと,(3)情報共有はコミュニケーションと直接的に正の関連をもっていた一方で,採算意識と使命感は間接的に正の関連をもっていたことが示された。

■■第3報告は,矢澤信雄氏(別府大学教授)より,「CSR報告書の評価基準とその課題」と題する研究報告がなされた。報告は,日本における環境報告書からCSR報告書へのシフトが社会にどのような影響を与えるかを問題意識に,CSRの歴史とCSR報告書の評価基準を明らかにしようとしたものであった。報告では,(1)我が国では最初,環境報告書を公表していた企業が報告書のタイトルを「CSR報告書」へと変更し,CSR報告書の一部が実質「環境報告書」になっているケースが多いこと,(2)そのため,報告書の評価基準に占める環境のウェートが減少することにより,企業の環境に対する取り組みの努力が分散してしまう危険性があることが指摘された。また,企業の社会貢献活動の成果を報告するに当たって,成果をなるべく定量的に明示することが望ましいが,その点を意識したCSR報告書の評価基準は現状では少数派であることが指摘された。

■■第3報告は,矢澤信雄氏(別府大学教授)より,「CSR報告書の評価基準とその課題」と題する研究報告がなされた。報告は,日本における環境報告書からCSR報告書へのシフトが社会にどのような影響を与えるかを問題意識に,CSRの歴史とCSR報告書の評価基準を明らかにしようとしたものであった。報告では,(1)我が国では最初,環境報告書を公表していた企業が報告書のタイトルを「CSR報告書」へと変更し,CSR報告書の一部が実質「環境報告書」になっているケースが多いこと,(2)そのため,報告書の評価基準に占める環境のウェートが減少することにより,企業の環境に対する取り組みの努力が分散してしまう危険性があることが指摘された。また,企業の社会貢献活動の成果を報告するに当たって,成果をなるべく定量的に明示することが望ましいが,その点を意識したCSR報告書の評価基準は現状では少数派であることが指摘された。

■■第4報告は,招聘講演として宮本寛爾氏(大阪学院大学教授)より,「グローバル企業の経営管理と管理会計」と題する研究報告がなされた。報告は,C.A.Bartlet, et al.(1989)のトランスナショナル戦略を採用する企業における管理会計の利用可能性に中心に,グローバル企業の管理会計システムを捉えようとしたものであった。報告では,グローバル企業の組織構造の歴史や経営管理が紹介された上で,トランスナショナル戦略を採用する企業が,経営資源を分散し,事業を専門化し,相互依存関係を構築することが必要となり,世界中の専門化した組織単位を結びつける統合ネットワークを構築することが説明された。その上で,(1)為替リスクに晒されている通貨の金額を明らかにする多通貨会計情報の利用のほか,(2)本国への送金の最大化を志向する場合は「本国通貨」を採用するのが望ましいものの,グローバルな立場からの存続・成長を志向する場合には「合成通貨」を採用することが望ましいことが指摘された。

■■第4報告は,招聘講演として宮本寛爾氏(大阪学院大学教授)より,「グローバル企業の経営管理と管理会計」と題する研究報告がなされた。報告は,C.A.Bartlet, et al.(1989)のトランスナショナル戦略を採用する企業における管理会計の利用可能性に中心に,グローバル企業の管理会計システムを捉えようとしたものであった。報告では,グローバル企業の組織構造の歴史や経営管理が紹介された上で,トランスナショナル戦略を採用する企業が,経営資源を分散し,事業を専門化し,相互依存関係を構築することが必要となり,世界中の専門化した組織単位を結びつける統合ネットワークを構築することが説明された。その上で,(1)為替リスクに晒されている通貨の金額を明らかにする多通貨会計情報の利用のほか,(2)本国への送金の最大化を志向する場合は「本国通貨」を採用するのが望ましいものの,グローバルな立場からの存続・成長を志向する場合には「合成通貨」を採用することが望ましいことが指摘された。

■■報告後,臨時総会が開かれ,部会開催補助と他の部会との合同開催に関する議決がなされ,第3回九州部会は11月16日に大分大学にて日本管理会計学会第3回フォーラムと合同開催することが情宣された。また,懇親会が中央図書館「フォレスト」にて開催された。懇親会は有意義な研究交流の場となり,盛況のうちに大会は終了した。

足立俊輔 (下関市立大学)

孫氏の報告は,アメリカの不正会計に端を発する内部統制という経済制度がアジアの経済的文脈のなかでどのような効果を果たしているのかについての日本企業を対象とした分析の報告であった。

孫氏の報告は,アメリカの不正会計に端を発する内部統制という経済制度がアジアの経済的文脈のなかでどのような効果を果たしているのかについての日本企業を対象とした分析の報告であった。 木村氏の報告は,日本の上場会社における業種ごとの利益マネジメントの傾向と,業種間の差異に影響する要因を明らかにしようとするものであった。研究方法は以下のとおりである。まず,各業種の利益マネジメントの傾向を国際比較研究の手法の方法を援用して定量化し業種間で比較する。その上で,業種ごとの利益マネジメントの水準に影響を及ぼす要因として,(1) 政治コスト,(2) 資金調達方法,(3) 投資機会集合,(4) 会計上のフレキシキビリティ,(5) 業種内の競争性,を取り上げ,業種ごとの利益マネジメントの水準との関係を分析する。分析対象は,2004年から2011年までの日本企業25,208社であった。

木村氏の報告は,日本の上場会社における業種ごとの利益マネジメントの傾向と,業種間の差異に影響する要因を明らかにしようとするものであった。研究方法は以下のとおりである。まず,各業種の利益マネジメントの傾向を国際比較研究の手法の方法を援用して定量化し業種間で比較する。その上で,業種ごとの利益マネジメントの水準に影響を及ぼす要因として,(1) 政治コスト,(2) 資金調達方法,(3) 投資機会集合,(4) 会計上のフレキシキビリティ,(5) 業種内の競争性,を取り上げ,業種ごとの利益マネジメントの水準との関係を分析する。分析対象は,2004年から2011年までの日本企業25,208社であった。 川野氏の報告は,2011から2012年に東京証券取引所上場会社に対して実施したアンケート調査(回答数は190社,回収率9.3%)にもとづいて行われた。

川野氏の報告は,2011から2012年に東京証券取引所上場会社に対して実施したアンケート調査(回答数は190社,回収率9.3%)にもとづいて行われた。 吉澤氏の講演は,「経営と管理」の観点から,テレビ局の経営状況の推移とCSRの2点に絞って行われた。テレビ局の経営状況については,以下のように述べられた。テレビ業界は創業以来,日本経済の発展に伴って成長し放送事業の多様化を進めてきた。日本国内のメディアを広告費で見ると,2012年1年間の広告費は,およそ5兆9000億円で,その内マスコミ4媒体と言われるテレビ・新聞・雑誌・ラジオが47%,テレビは30%を占めている。テレビ業界は,創業以来日本経済の発展に伴って成長してきたが,WEBなどメディアの多様化の影響から売上は2006年度をピークに減少傾向に入り,リーマンショックの翌年は,ピーク時の87%まで落ち込んだ。長いトレンドで見れば漸減傾向を覚悟しなければならず,各局は,映画やDVD,アイスショーなど,放送を活用した事業収入の創出を工夫している。

吉澤氏の講演は,「経営と管理」の観点から,テレビ局の経営状況の推移とCSRの2点に絞って行われた。テレビ局の経営状況については,以下のように述べられた。テレビ業界は創業以来,日本経済の発展に伴って成長し放送事業の多様化を進めてきた。日本国内のメディアを広告費で見ると,2012年1年間の広告費は,およそ5兆9000億円で,その内マスコミ4媒体と言われるテレビ・新聞・雑誌・ラジオが47%,テレビは30%を占めている。テレビ業界は,創業以来日本経済の発展に伴って成長してきたが,WEBなどメディアの多様化の影響から売上は2006年度をピークに減少傾向に入り,リーマンショックの翌年は,ピーク時の87%まで落ち込んだ。長いトレンドで見れば漸減傾向を覚悟しなければならず,各局は,映画やDVD,アイスショーなど,放送を活用した事業収入の創出を工夫している。 ■■ 2013年6月15日(土)13:30から,甲南大学岡本キャンパス5号館2階521教室 において,2013年度 第1回 関西・中部部会が開催された。小菅正伸部会長の挨拶の後,自由論題で4つの報告,統一論題で3つの報告が行われた。いずれも興味深い研究成果の報告で,報告者とフロアとの活発な議論が交わされた。大会参加者は47名を数え,盛況のうちに大会は終了した。以下はその概要である。

■■ 2013年6月15日(土)13:30から,甲南大学岡本キャンパス5号館2階521教室 において,2013年度 第1回 関西・中部部会が開催された。小菅正伸部会長の挨拶の後,自由論題で4つの報告,統一論題で3つの報告が行われた。いずれも興味深い研究成果の報告で,報告者とフロアとの活発な議論が交わされた。大会参加者は47名を数え,盛況のうちに大会は終了した。以下はその概要である。 コンティンジェンシー理論とは「あらゆる状況に適用できる唯一最善の方法というものは存在せず、状況が異なれば、有効な方法は異なる」という考え方を 示唆するものであり、古くからこの理論のもとで数多くの実証分析(サーベイとケース)が行われてきた。初期のコンティンジェンシー研究は組織論の視点に基づくものであったが、1972年のKhandwallaの研究を契機として、管理会計 的視点を取り入れるようになった。本報告では、組織論の視点に基づくコンティンジェンシー研究ならびにコンティンジェンシー理論を援用した会計学研究に関する文献を渉猟することで、コンティンジェンシー理論の歴史をたどり、 さらにはコンティンジェンシー研究の貢献と限界を論じた。

コンティンジェンシー理論とは「あらゆる状況に適用できる唯一最善の方法というものは存在せず、状況が異なれば、有効な方法は異なる」という考え方を 示唆するものであり、古くからこの理論のもとで数多くの実証分析(サーベイとケース)が行われてきた。初期のコンティンジェンシー研究は組織論の視点に基づくものであったが、1972年のKhandwallaの研究を契機として、管理会計 的視点を取り入れるようになった。本報告では、組織論の視点に基づくコンティンジェンシー研究ならびにコンティンジェンシー理論を援用した会計学研究に関する文献を渉猟することで、コンティンジェンシー理論の歴史をたどり、 さらにはコンティンジェンシー研究の貢献と限界を論じた。 従来、企業は基幹業務のトランザクション・データをコアにしたデータ分析を行い,コスト・マネジメントなどへの連携を図ってきたが,ビッグデータ関連のテクノロジーの進化に伴い,各種ソーシャル・データを取り入れたマネジメントが可能になりつつある。本報告では,ビッグデータのイノベーションが,IT投資,マーケティング活動、経営意思決定、コスト・マネジメントなどへどのようなインパクトをもたらすかについて検討した。

従来、企業は基幹業務のトランザクション・データをコアにしたデータ分析を行い,コスト・マネジメントなどへの連携を図ってきたが,ビッグデータ関連のテクノロジーの進化に伴い,各種ソーシャル・データを取り入れたマネジメントが可能になりつつある。本報告では,ビッグデータのイノベーションが,IT投資,マーケティング活動、経営意思決定、コスト・マネジメントなどへどのようなインパクトをもたらすかについて検討した。 経済効果の予測値は,そのインパクトから経営課題の直視や根本策検討を促進できるが,投資等の判断材料としては限界がある。理由は,根本策への投資額の算出に直結しないこと,非現実性(例 予測値に外部不経済が反映しない)等である。 本報告では,経済効果予測の「脱問題先送り」への活用について,限界克服の事例が報告された。事例は,「同予測から投資等の許容額を導出する際に,産業連関分析の限界克服方法の仮説を設ける」という自治体の「脱農業衰退」政策の形成過程である。

経済効果の予測値は,そのインパクトから経営課題の直視や根本策検討を促進できるが,投資等の判断材料としては限界がある。理由は,根本策への投資額の算出に直結しないこと,非現実性(例 予測値に外部不経済が反映しない)等である。 本報告では,経済効果予測の「脱問題先送り」への活用について,限界克服の事例が報告された。事例は,「同予測から投資等の許容額を導出する際に,産業連関分析の限界克服方法の仮説を設ける」という自治体の「脱農業衰退」政策の形成過程である。 近年,企業経営における環境意識の高揚を背景に環境管理会計が興隆し,とりわけ生産・物流プロセスを対象とするマテリアルフローコスト会計(MFCA)が発展する傾向にある。一方,日本を代表する効率的生産方式であるトヨタ生産システム(TPS)に関しては,その環境貢献性について,従来,指摘がなされてきた。しかしながら,TPSと環境管理会計との関係に関する考察,および,両者の整合化・統合化に関する視点や枠組みは,従来,明確には存在しなかった。本報告では,TPSとMFCAとの関係に関する考察をおこない,両者の統合的進化を促進し得る新たな管理会計概念として,「マテリアルフロータイムコスト(MFTC)」の概念を提唱した。

近年,企業経営における環境意識の高揚を背景に環境管理会計が興隆し,とりわけ生産・物流プロセスを対象とするマテリアルフローコスト会計(MFCA)が発展する傾向にある。一方,日本を代表する効率的生産方式であるトヨタ生産システム(TPS)に関しては,その環境貢献性について,従来,指摘がなされてきた。しかしながら,TPSと環境管理会計との関係に関する考察,および,両者の整合化・統合化に関する視点や枠組みは,従来,明確には存在しなかった。本報告では,TPSとMFCAとの関係に関する考察をおこない,両者の統合的進化を促進し得る新たな管理会計概念として,「マテリアルフロータイムコスト(MFTC)」の概念を提唱した。 本報告では,APMAA Research Initiativesについて解説した。冒頭にAPMAAの概要を簡略に述べ,第1節 APMAA Past and Future Conferences: Dates and Locationsに,年次大会の発展史と2015年までの予定の説明があった。第2節は、APMAA学会誌であるAsia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)への論文投稿、掲載論文の分布などの説明であった。第3節ではIndustrial-Academic Cooperationの可能性を,また第4節ではInternational Research Collaborationの方向を示された。昨今,アジアの時代と喧伝されているが,社会科学研究の世界は,今日まで、欧米ないしAnglo-Saxonが主導していると述べられ,APMAA Research Initiativesは,会計の世界でアジアから世界に向けた発信が増えればという思いで,展開しているとのことであった。

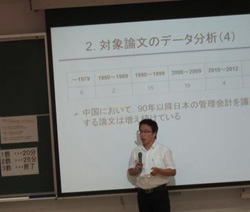

本報告では,APMAA Research Initiativesについて解説した。冒頭にAPMAAの概要を簡略に述べ,第1節 APMAA Past and Future Conferences: Dates and Locationsに,年次大会の発展史と2015年までの予定の説明があった。第2節は、APMAA学会誌であるAsia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)への論文投稿、掲載論文の分布などの説明であった。第3節ではIndustrial-Academic Cooperationの可能性を,また第4節ではInternational Research Collaborationの方向を示された。昨今,アジアの時代と喧伝されているが,社会科学研究の世界は,今日まで、欧米ないしAnglo-Saxonが主導していると述べられ,APMAA Research Initiativesは,会計の世界でアジアから世界に向けた発信が増えればという思いで,展開しているとのことであった。 本報告は,日本的管理会計の国際的展開という脈絡の中で,中国における日本的管理会計に対する認識をサーベイしたものであった。具体的には,CNKIという中国語のデータベースを用いて中国の学術誌に掲載されている管理会計論文を検索し,90年代に続いて2000年以降も日本の管理会計を議論する論文が中国で増え続けていることを示された。また、中国では,日本の管理会計の特徴として,市場志向と源流管理が,日本の管理会計の手法として原価企画とジャストインタイム生産方式が,広く多く取り上げられているとのことであった。日本の管理会計における,環境に適応する管理会計の運用,市場志向の考え方が,中国で注目されていることも紹介された。今回のサーベイでは,中国での日本の管理会計に対する認識を紹介できたが,その認識に至るプロセス(認識のルート)の考察は今後の研究課題であると述べ,報告を終えられた。

本報告は,日本的管理会計の国際的展開という脈絡の中で,中国における日本的管理会計に対する認識をサーベイしたものであった。具体的には,CNKIという中国語のデータベースを用いて中国の学術誌に掲載されている管理会計論文を検索し,90年代に続いて2000年以降も日本の管理会計を議論する論文が中国で増え続けていることを示された。また、中国では,日本の管理会計の特徴として,市場志向と源流管理が,日本の管理会計の手法として原価企画とジャストインタイム生産方式が,広く多く取り上げられているとのことであった。日本の管理会計における,環境に適応する管理会計の運用,市場志向の考え方が,中国で注目されていることも紹介された。今回のサーベイでは,中国での日本の管理会計に対する認識を紹介できたが,その認識に至るプロセス(認識のルート)の考察は今後の研究課題であると述べ,報告を終えられた。 本報告ではまず,報告者によりこれまでの中国管理会計に関する研究の紹介がなされ,そのうえで今回は中国会計学会の機構と構成,特徴,中国の公認会計士試験科目における管理会計内容と日本の公認会計士の管理会計科目との比較、検討がなされ,最後に最近の中国において活発な活動を展開している中国IMAの活動について紹介された。 なお,同報告では,結論を以下のようにまとめられた。 1.最近の中国における管理会計の動向としては,国際化,グローバル化が一層進展し,とりわけアメリカへの傾斜が一段と強化されていること。 2.中国IMAが提唱している「管理会計の日」の設定に象徴されるように管理会計の導入に対してきわめて積極的な姿勢が見られること。 3.中国の公認会計士試験の改革(国際化、コンピュータ化)なども参考になり,「財務原価管理」,「会社戦略とリスク管理」という中国の科目設定は興味深いものであり,財務管理と原価計算,管理会計の枠組みも再度考え直すことも必要。 ちなみに,当日の資料で中国会計学会の創立年が1990年となっていたが,1980年の誤りであることが報告者から伝えられた。

本報告ではまず,報告者によりこれまでの中国管理会計に関する研究の紹介がなされ,そのうえで今回は中国会計学会の機構と構成,特徴,中国の公認会計士試験科目における管理会計内容と日本の公認会計士の管理会計科目との比較、検討がなされ,最後に最近の中国において活発な活動を展開している中国IMAの活動について紹介された。 なお,同報告では,結論を以下のようにまとめられた。 1.最近の中国における管理会計の動向としては,国際化,グローバル化が一層進展し,とりわけアメリカへの傾斜が一段と強化されていること。 2.中国IMAが提唱している「管理会計の日」の設定に象徴されるように管理会計の導入に対してきわめて積極的な姿勢が見られること。 3.中国の公認会計士試験の改革(国際化、コンピュータ化)なども参考になり,「財務原価管理」,「会社戦略とリスク管理」という中国の科目設定は興味深いものであり,財務管理と原価計算,管理会計の枠組みも再度考え直すことも必要。 ちなみに,当日の資料で中国会計学会の創立年が1990年となっていたが,1980年の誤りであることが報告者から伝えられた。 ■■ 2013年度第1回リサーチセミナーは, 2013年6月15日(土)10:30~12:20に甲南大学岡本キャンパス5号館2階521教室において開催されました。リサーチセミナーは,若手研究者による発表の場として,2002年度から毎年度続けて開催されてきました。今年度第1回リサーチセミナーは,2013年度関西中部部会(同日午後)と同時開催となりました。当日のリサーチセミナー出席者は38名であり,日本管理会計学会の浜田和樹副会長から開会の挨拶の後、星法子(白鴎大学)の司会によりリサーチセミナーが進められました。2件の意欲的な研究発表に対して,フロアから有益なコメント、質問が数多く出て,活発な議論が展開されました。

■■ 2013年度第1回リサーチセミナーは, 2013年6月15日(土)10:30~12:20に甲南大学岡本キャンパス5号館2階521教室において開催されました。リサーチセミナーは,若手研究者による発表の場として,2002年度から毎年度続けて開催されてきました。今年度第1回リサーチセミナーは,2013年度関西中部部会(同日午後)と同時開催となりました。当日のリサーチセミナー出席者は38名であり,日本管理会計学会の浜田和樹副会長から開会の挨拶の後、星法子(白鴎大学)の司会によりリサーチセミナーが進められました。2件の意欲的な研究発表に対して,フロアから有益なコメント、質問が数多く出て,活発な議論が展開されました。 尾花忠夫氏による第1報告では,以下の順序によって進められ,振替価格のミクロ経済的なアプローチを用いた研究が報告された。

尾花忠夫氏による第1報告では,以下の順序によって進められ,振替価格のミクロ経済的なアプローチを用いた研究が報告された。 ■ 第1報告コメンテーター

■ 第1報告コメンテーター 金紅花氏による第2報告では,以下の順序によって進められ,BSC導入企業の事例が報告された。

金紅花氏による第2報告では,以下の順序によって進められ,BSC導入企業の事例が報告された。 ■第2報告コメンテーター

■第2報告コメンテーター