2023年6月2日 景山愛子(広島国際大学)

日本管理会計学会2023年度第1回関西・中部部会が、2023年5月27日(土)に広島国際大学(呉キャンパス)を主催校として開催された。今回の部会は、対面とWeb(Zoom)を活用したハイブリッド開催となった。

部会の開催にあたり、まず、部会準備委員長から部会当日のプログラムや進行方法に関する説明があり、続いて、徳崎進関西・中部部会長から開会のご挨拶をいただいた。

その後、プログラムにしたがって、特別講演1件および自由論題報告2件の発表がなされ、活発な質疑応答が行われた。

参加者は42名(対面16名、オンライン27名)であった。以下、講演、各報告の概要を簡単に紹介する。

第一部〔特別講演〕(対面)

講演者:古川善也氏(広島赤十字・原爆病院院長)

講演テーマ:「病院改革と経営改善」

特別講演では、主催校が医療系学部学科を有する大学であるつながりから広島赤十字・原爆病院院長の古川善也氏により、当院の「病院改革と経営改善」について、院長就任から7年間にわたる様々な取り組みについてお話があった。古川氏は部長時代より病院経営に関して、様々な問題意識を持っており、院長就任後は、それぞれの課題について、次々と院内改革に着手した経緯を説明された。

院長就任後に着手した項目は、例えば、入職前面談、新入職時の当院・病院経営の講演、院長通信の配信(経営者の考えを組織内に浸透させるため)、他病院の見学学習(成功事例を知り、当院でも実践するため)、会議の見直し(改善、継続、新規設定)、情報開示を目的とした電子カルテの利用、役職者に対する経営を考えるための課題設定、原価計算を廃止して、疾患別粗利計算の導入、KPIの導入、看護部改革などがあげられる。

また具体的な経営改善プロセスについては、「危機を認識、分析する」、「今後の方向性を決める」、「全職員に現状を伝えるとともに、今後の方針を周知する」、「組織の改変と方針の徹底を図る」、「短期的な成果を実現し、職員に自信をつける」、「ボトムアップを促し、新し文化を創る」の6つの項目を掲げ、それぞれを達成するための取り組みが紹介された。

それらの成果として、広島赤十字・原爆病院は2022年、2023年にNewsweekからWorld’s Best Hospitalsに選ばれ、日本では60位、広島では2位の評価(2023年)を得ており、病院改革と経営改善は令和5年度も電子カルテの更新や各種医療機器の導入など、医療のサービスの向上につながる取り組みを積極的に行う目標が具体的に説明された。講演の最後に古川氏は病院の経営改革の基本は、「職員が働いている病院に誇りを持てるようにすること」、「経営状態を理解出来るようにすること」、「職員が経営改革の必要性を認識し、行動すること」を重視する点として説明された。

講演後は、原価計算をとりやめたことに対して、新たに用いた疾患別の粗利の使い方やその共有の範囲についての質問や、組織構成員に経営上の問題を共有するための仕組みをどのように構築したのか、またバランススコアカードをやめてKPIを使うことにした理由などに関する質問があり、時間を余すことなく、活発な質疑応答が行われた。

第二部〔研究報告〕

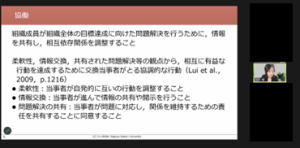

第1報告(オンライン)

報告者:日浅優氏(名古屋学院大学・専任講師)

論題:「現場従業員の信頼が,MCSの協働促進プロセスに及ぼす調

整効果」

90年代以降、組織間の提携が増加したことを背景として、組織間マネジメント・コントロール・システム(MCS)の研究が進み、組織間の信頼は、MCSの目的である組織間目標達成にむけての協働を促進させることが明らかにされてきた。報告者は、同一組織内における、MCSと信頼との関係が協働に対してもつ影響については、これまであまり研究されてきていないことに着目し、組織内の、部下から上司に対する信頼(垂直的信頼)と部下間の信頼(水平的信頼)が持つ、予算管理と方針管理から成るMCSが現場従業員の協働を促すプロセスに対する調整効果について定量的に検証を行った結果を報告した。

検証は、あるホテルチェーン企業の従業員を対象としたアンケートデータを用いて(データ数:2,737名)、検証的因子分析、階層的重回帰分析により行われ、統計分析の結果、①垂直的信頼があるほど、予算管理における上司が現場従業員へ予算やそれを達成するための方法の伝達及び予実差異のフィードバックが方針管理における現場従業員間の議論を促すこと、及び②水平的信頼があるほど、方針管理における部署での議論が目標達成に向けた協働を促すという正の関係が、より強まることを明らかにした。今後は垂直的信頼と水平的信頼の相互間の影響の検討や、上司から部下への信頼についての検討、信頼の長期的な影響の分析などが課題として挙げられた。

第2報告(対面)

15:55~16:35(報告30分、質疑10分)

報告者:足立洋氏(県立広島大学・准教授)

論題:「不確実性と管理会計」

先行研究によれば、環境不確実性が高いと、それに対処するために頻繁かつ幅広く管理会計情報が収集される。一方で、組織の規模が小さいほど、管理会計情報の利用頻度は減少する。そこで、報告者は、小規模企業の管理会計の洗練の規定要因について、小規模企業の環境不確実性に着目しながら、試論的な整理を行った。その結果、近年は中小企業への注目も増え、一方で小規模企業の管理会計研究は少ないことを指摘し、管理会計研究上の小規模企業の定義の難しさを確認した上で、不確実性と管理会計の洗練について、先行研究を整理し、大企業の場合と、不確実性と管理会計の洗練は小規模企業でも大企業と同じなのかという点についても十分に捕捉できていない可能性を示唆した。

このような問題意識の下、報告者は、小規模企業における管理会計情報へのニーズ、及び管理会計情報の利用の洗練度に影響を与える要因(資金・人材面の制約、同族企業か否か・経営者が創業者か否かといった組織的要因、系列企業からの要請といった慣行的要因)について理論モデルを構築し、「洗練」という用語について継続的な検討が必要としながら、今後は、ケース・スタディによるモデルの検証や、会計情報の経営者によるスキャニングの程度に特定する要因が及ぼす影響を明らかにすること、そして会計情報がどのようにシステム化されるのかを課題として挙げた。

両報告とも、発表の後には対面参加者・オンライン参加者から活発な質疑応答が行われた。