産業能率大学 友寄隆哉

報告が遅くなったが、2022年度第1回フォーラムは、2022年4月23日(土)14時から17時まで、産業能率大学自由が丘キャンパスにおいて開催された。長引くコロナ禍に対応するため、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保といった対策を十分に行い、44名の参加者のもと対面形式にて行われた。青木章通氏(専修大学)の司会により進められ、日本管理会計学会・会長の伊藤和憲氏(専修大学)の開会の挨拶により開始された。今回はサービス業、特にホテル業に関する3つの研究報告が行われ、いずれの研究報告にもフロアから多くの質問・コメントがあり、活発な議論が行われた。

第1報告 田中美里氏・梨羽雅氏・津島瑠那氏・深谷友理氏(明治大学大学院)・鈴木研一氏(明治大学)

報告論題:「方針管理が現場従業員の改善行動を促すプロセスに対する包摂的風土の影響

―ホテル業A社の従業員意識調査に基づく検証―」

これまでのマネジメント・コントロール・システム(Management Control Systems:MCS)研究の多くがマネージャーの視点によって行われており、マネージャーによって示されるシステムを現場従業員がどのように認知し、行動が動機づけられるのかを考察する研究はなされてこなかったとの問題意識のもと、方針管理に着目し現場従業員の視点から行った実証研究の成果が発表された。

この研究は、方針管理が部署目標達成に向けたコミュニケーションを通して、部署目標達成に向けた改善行動を促すという媒介関係に対する包摂的風土の認知の調整効果を定量的に検証することを目的とし、非財務型のMCSである方針管理がコミュニケーションを促す関係を包摂的風土がより高めることを発見し、研究蓄積の少ない現場従業員を対象としたMCS研究に貢献するものであった。

第2報告 小村亜唯子氏(神奈川大学)・深谷友理氏・田中美里氏(明治大学大学院)

報告論題:「国内ホテル業における顧客のリピート購買と利益の安定性の関係」

「顧客のリピート購買が増えるほど、利益の安定性が高まる」を命題として設定し、リサーチサイトであるホテル業A社の顧客購買履歴データ(5,000人のランダム・サンプリング)を分析した実証研究の成果が発表された。

分析は、遷移する離散潜在変数の状態によって、観測される事象の確率分布が異なる確率モデルを表現する手法である隠れマルコフモデル(Hidden Markov Model)によって行われ、結論として、「顧客のリピート購買が増えるほど、利益の安定性が高まる」は部分的に支持されたものの、リピート購買に比例して限界利益の安定性が高まるとは限らないことが明らかとなった。そして新しい命題として「一定のリピート購買を超えると、顧客の限界利益の安定性が高まる」ことが導出された。

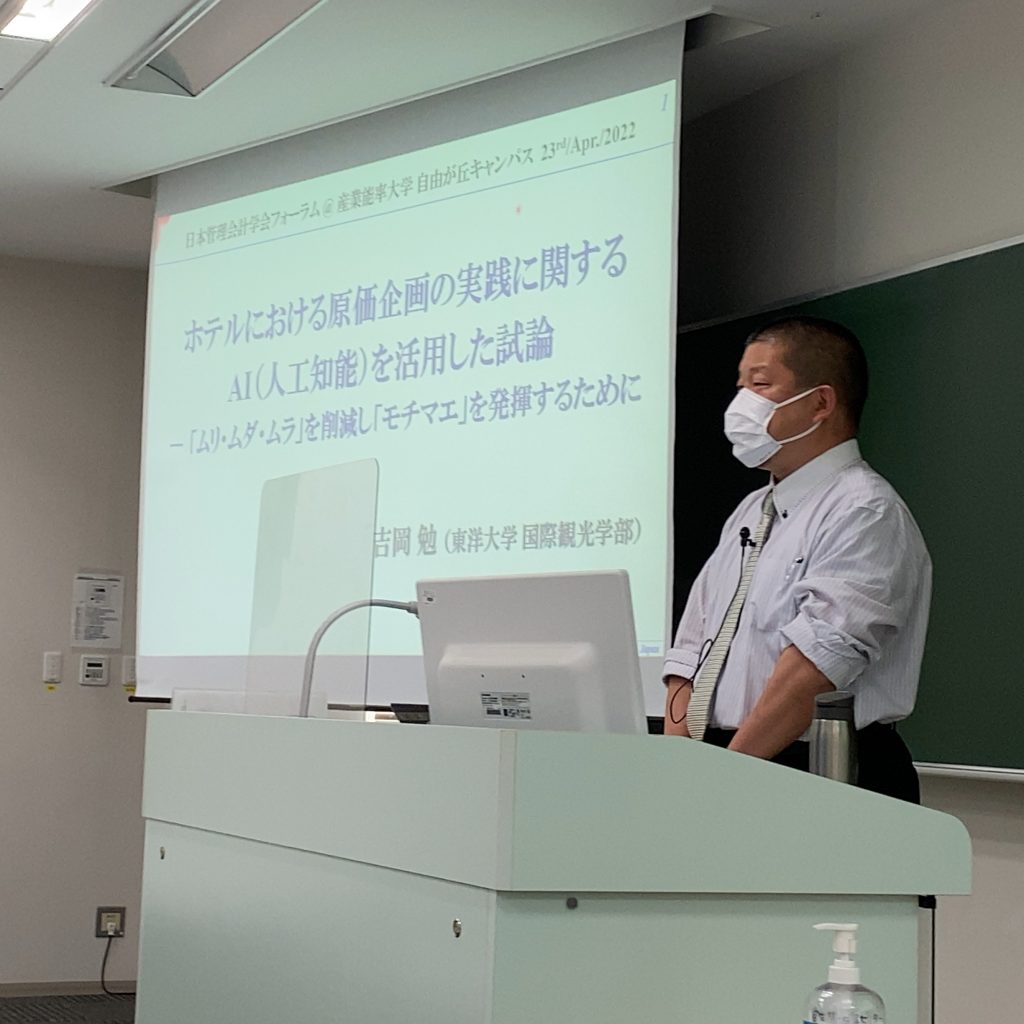

第3報告 吉岡勉氏(東洋大学)

報告論題:「ホテルにおける原価企画の実践に関するAI(人工知能)を活用した試論

―『ムリ・ムダ・ムラ』を削減し『モチマエ』を発揮するために―」

日本の労働生産性の低さ、特に宿泊、料飲の労働生産性の低さを指摘した。そしてコロナ禍で観光産業は大打撃を受けているが、この労働生産性の低さはそれだけではない構造的な問題とし、解決されなければならないと考えた。そのため、ギルブレイスの動作研究に着想を得て、ホテルの防犯カメラ映像をAI技術(物体トラッキング)によって動画解析し、設備配置や人員配置に「ムダ」や「ムリ」が存在する可能性を示し、それらを取り除く必要性を指摘した。そして、これら分析を行うことで「フロント業務」「接客サービス」という「製品」、および、そのための「原価の作りこみ」(例:設備配置、人員配置)に貢献すると考えた。

日本管理会計学会会員 各位

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、日本管理会計学会2022年度第2回フォーラムを、7月16日(土)に、専修大学神田校舎を会場に下記の要領にて開催致します。懇親会も準備してお待ちしておりますので、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご出席予定の先生におかれましては、準備の都合上、お手数をおかけいたしますが、7月1日(金)までに、メールにて伊藤宛itoh[at]isc.senshu-u.ac.jp ([at]→半角の@)にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

開催日: 2022(令和4)年7月16日(土)

会場: 専修大学神田校舎 10061教室

〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3-8 TEL03-3265-6677

交通案内 https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/

13::55~14:00 学会長の挨拶

※ 報告30分 質疑10分 合計40分

第1報告 14:00~14:30

「COVID-19のもとのBSC運用企業における情報システムの利用」

商 哲 氏「弘前大学人文社会科学部」

第2報告 14:40~15:10

「BSCを活用した組織風土改革の取組~小規模病院のベクトル合わせ~ 」

菊池 誠 氏(ベトレヘムの園病院事務部長)

第3報告 15:20~15:50

「中堅総合建設会社におけるバランスト・スコアカード構築~南海辰村建設株式会社の事例に基づいて~」

片岡健治 氏(サザントランスポートサービス㈱)

菅本栄造 氏(青山学院大学経営学部)

15:50~15:55 閉会ご挨拶

16:30~18:30 懇親会(会費3,000円,釣銭がでないようにお願いします。)

2022年度第2回フォーラム開催校委員長 伊藤和憲

日本管理会計学会会員各位

会員各位におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび、日本管理会計学会2022年度第1回フォーラムを下記の通り開催の運びとなりました。

皆様におかれましては万障お繰り合わせの上、何卒ご出席賜りますよう、ご案内申し上げます。参加の際は、マスク着用、手指消毒、3密回避、検温をご遵守頂ければ幸いです。なお、コロナの状況によっては、オンライン開催になることもありますので、ご承知おきください。

参加希望の方は、4月20日(水)までに、件名に「フォーラム参加希望」と明記の上、ご氏名とご所属を産業能率大学 長屋信義(nagaya[at]mi.sanno.ac.jp{[at]を半角@に変更してください})にメールでお知らせいただきますよう、お願いいたします。

記

開催日: 2022年度4月23日(土)

会 場: 産業能率大学自由が丘キャンパス2号館2階2201教室

14:00 学会長挨拶

14:10

研究報告 司会:青木章通(専修大学)

14:10 第1報告

「方針管理が現場従業員の改善行動を促すプロセスに対する包摂的風土の影響

―ホテル業A社の従業員意識調査に基づく検証―」

田中美里・梨羽雅・津島瑠那・深谷友理(明治大学大学院)

鈴木研一(明治大学)

14:55 第2報告

「国内ホテル業における顧客のリピート購買と利益の安定性の関係」

小村亜唯子(神奈川大学)・深谷友理・田中美里(明治大学大学院)

15:50 第3報告

「ホテルにおける原価企画の実践に関するAI(人工知能)を活用した試論

―『ムリ・ムダ・ムラ』を削減し『モチマエ』を発揮するために―」

吉岡勉(東洋大学)

16:30 終了予定

問合せ先 nagaya[at]mi.sanno.ac.jp (産業能率大学 長屋信義)

{[at]を半角@に変更してください}

日本管理会計学会事務局

午前中開催予定の諸会議について

以下の時間帯で、産業能率大学自由が丘キャンパス2号館3階にて開催します。

11:00~12:20 常務理事会 2303教室

12:30~13:30 理事会 2302教室 |

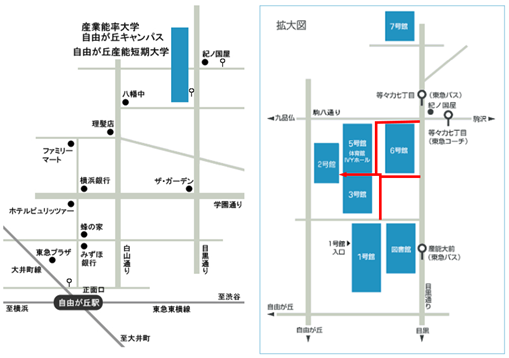

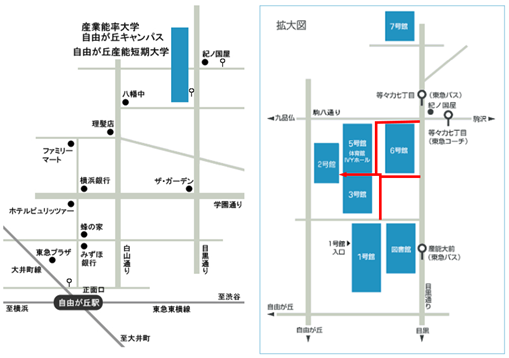

産業能率大学(自由が丘キャンパス)までのご案内

東急東横線・大井町線、自由が丘駅正面口より徒歩12分。

自由が丘駅正面口より東急コーチ(バス)が利用できます。

3番目の停留所、「等々力七丁目」で下車してください。(乗車時間約5分)

https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/access/jiyugaoka.html

日本管理会計学会 会員各位

JAMA2021年度第3回フォーラム実行委員

平井 裕久(神奈川大学)

小村 亜唯子(神奈川大学)

会員各位におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたび、日本管理会計学会2021年度第3回フォーラムを下記の通り開催の運びとなりました。

皆様におかれましては万障お繰り合わせの上、何卒ご出席賜りますよう、ご案内申し上げます。

ご参加につきましては、以下よりお申し込みください。

記

開 催 日 :2021年12月18日(土)

会 場 :zoomでの開催(神奈川大学主催)

参加申込:参加希望者は以下より申し込みください。追って、参加に係るzoomの情報をお送りさせて頂きます。

【申込〆切:12/15】 https://forms.gle/rfNhg1XWVyTF4Hqz9

テーマ:「 ESG重視の経営 」

13:30 開会の挨拶

13:35-14:35 特別講演 「タクソノミーとトランジションファイナンス(仮)」

水口 剛 先生(高崎経済大学)

14:40-15:20 第1報告 「日本の製造業における環境配慮型活動の実態と成果に関する研究

―質問票調査と聞き取り調査に基づいて―(仮)」

北田 真紀 先生(滋賀大学)

15:20-16:00 第2報告 「BSCにおけるサステナビリティ情報の利用に関する実験研究(仮)」

北田 皓嗣 先生(法政大学)

(連絡先)

神奈川大学 工学部経営工学科 管理会計研究室

平 井 裕 久 hirai[at]kanagawa-u.ac.jp

小村 亜唯子 komura-a[at]kanagawa-u.ac.jp

([at]を半角の@に変更してください.)

2021年7月17日

2021年度第2回フォーラムは、2021年7月17日(土)14時から16時まで専修大学と大阪大学の共催で、オンラインで開催されました。当日は、伊藤和憲氏(専修大学)の司会により進められました。まず、日本管理会計学会・会長の伊藤和憲氏の開会の挨拶により開始されました。2つの特別講演が行われました。特別講演(1)は丹羽修二氏(日本経営 副社長)、特別講演(2)は橋本竜也氏(日本経営 取締役)でした。いずれの講演も質問が多くあり、活発な議論が交わされました。

特別講演(1) 丹羽修二氏(日本経営 副社長)

報告論題 : 一人別損益計算書の背景と実用

第1報告では、日本経営の管理会計を取り上げられました。まず、日本経営の管理会計の特徴は、月次決算、一人別損益計算書、グループ代表による月次予算事績会議を取り上げられました。これはシンプルな管理会計と継続・徹底した活用をしているという。

1.月次決算では、毎月1日にB/SとP/Lおよび予測数値についての月次財務報告を平成8年から継続している。

2.一人別損益計算書は、本日のテーマであるが、平成2年よりスタートしている。

3.グループ代表による月次予算事績会議は、毎月第1週に2日間かけてグループ代表と全事業部が検討を行っている。

また、日本経営では給与を自ら算出するシステムを導入しているという興味深い説明がまずあり、その上で一人別損益計算書についての説明が行われました。

一人別損益計算書については、導入のポイント、作成のポイント、実用のポイントに分けて説明していただきました。

導入のポイントは、創業時から事業を大きく成長させたいという願望があり、社員全員が経営の主人公にさせるため給与を自己申告制にしたとのことでした。そのために、工場別・現場別損益計算書をヒントにして一人別損益計算書を作成したとのことでした。

作成のポイントは、役職者もパートもすべての社員が月次損益計算書を作成しているとの報告でした。この一人別損益計算書は完全なる正確性を求めるものではなく、一定の人為的な基準と作成によるものであり、単年度を見ると正確とは言えないものと理解していました。単年度で見るものではなく、時系列で活用することで、個人やチームの業績の実態が把握できるという利点があるとのことでした。

実用のポイントは、プロフェッショナル的な業務、成長期における経営者意識の鍛錬に効果があること、また、自分で給与を決めるので経営者の意識と感覚が養われたとその効果を披露していただきました。

特別講演(2) 橋本竜也氏(日本経営 取締役)

第2報告では、日本経営の人事管理について報告していただきました。

第2報告では、日本経営の人事管理について報告していただきました。

日本経営グループで一人別損益計算書が導入できたのは、導入当時、会計事務所が主体で基本的に1件の顧問先を1人の担当者が担当していたことがあるとのことでした。したがって、間接費が非常に少なく、ほとんどが直接費という特徴があったために導入しやすかったそうです。また、一人別損益計算書は財務数値への意識づけであり、入社後何年で黒字化できるかという育成のツールであった。興味深いのは、賞与として成果配分制度が一人別損益計算書と連動している点でした。これが企業成長に大きく貢献したとのことでした。

ところが、一人別損益計算書は個人主義に陥ったり、事業部間の壁ができそうになってしまいます。そうならなかったのは、理念・哲学の共有、社風醸成があったとのことでした。たとえば自利利他が徹底されていたようで、個人主義を抑える役割があったそうです。

その後企業成長とともにビジネス・スキームが変化して、チームで仕事を担当するようになり、一人別損益計算書を作成するには売上高や固定費の配分問題や成果配分の制度的疲労が発生するようになったようです。同時に、経営陣にも一人別損益計算書に対して疑義が生じ始めたようです。そこで、一人別損益計算書を改定して、なんでも数値ができるわけではなく、一人別損益計算書で表せないことを無理に反映される必要はないという方向に向かっている。つまり、成果配分制度をなくして、別建てで、様々な業績を評価する方向になったそうである。具体的には、人事評価としては行動評価(職責評価)と目標達成度評価を基本として、業績については一人別損益計算書の利益だけでなく、サービス開発や出版なども大きな成果として認め、特別賞与として支給するようになったとのことでした。

一人別損益計算書は、個人からチームへと舵を切ってきましたが、活用方法や位置づけを変えてきており、さらにいいものを構築していくことと思われます。ところが、一人別損益計算書は、今後も日本経営グループにとっては重要なマネジメント・システムであり続けると指摘されました。

(フォーラム後半の質疑応答)

(フォーラム後半の質疑応答)

The Japanese Association of Management Accounting

第2報告では、日本経営の人事管理について報告していただきました。

第2報告では、日本経営の人事管理について報告していただきました。