|

|

2002年9月8日 常務理事会決定

2015年7月25日 常務理事会改正

2016年12月17日常務理事会改正

2022年7月16日 常務理事会改正

|

| 第1条 |

総則 |

本学会誌への投稿論文の執筆は本要領に従う.論文以外の投稿原稿もこれに準じるものとする. |

| 第2条 |

投稿論文等の言語 |

投稿論文の言語は日本語または英語のいずれかとする. |

| 第3条 |

投稿論文の書式 |

- 投稿論文は横書きとする.

- 投稿論文等はワードプロセッサにより作成する.日本語による投稿論文は,A4版用紙に1枚42字×41行=1,722字とする.英語による投稿論文は,1枚500wordsを目安として作成する.

- 日本語書体はMS 明朝を使用する.また,英語書体はTimes New Roman を使用する.

※学会誌編集委員会注

詳細な書式は,

「学会誌の論文規格」 および および

「原稿入力規格」 (Word版)に従うこと. (Word版)に従うこと. |

| 第4条 |

投稿論文等の枚数 |

- 投稿論文の枚数はワードプロセッサ原稿で15枚以下とする(本誌刷り上り15ページ以内となり,合計で25,830字が上限となる). 図,表,英文アブストラクト,日本語要旨に要するスペースもこれに含める. 図や表は論文の本文中にそのままの形で入力し配置しておくこと. 英文の論文の場合にも,ワードプロセッサ原稿で15枚以下とする.

- 原稿のタイプにより,学会誌編集員会が妥当と認めた場合,前項の枚数を超えることができる.ただし,その場合には超過枚数につき印刷費の実費を掲載時に徴収するものとする.

|

| 第5条 |

投稿論文等の体裁 |

- 投稿論文には通しページ番号を付ける.

- 投稿論文等の第1ページには内容を正確に表す表題,著者名と職位,および所属機関と部署を日本語と英語両方で書く(共著者についても同様).また投稿者(共著の場合は代表者)の住所,氏名,電話番号,ファックス番号,eメイルアドレスなどを明記する.

- 日本語による投稿論文等は,第2ページに以下の諸項目を次の番号順でまとめて記す.

①日本語による表題

②日本語による著者名

③日本語による10行(420字)程度の論文要旨

④日本語による5語程度のキーワード

⑤英語による表題

⑥英語による著者名

⑦英語による150words程度の英文要旨(Abstract)

⑧英語による5語程度のキーワード(Keywords)

- 英語による投稿論文等は,第2ページに以下の諸項目を次の番号順でまとめて記す.

①英語による表題

②英語による著者名

③英語による150words程度の英文要旨(Abstract)

④英語による5語程度のキーワード(Keywords)

- 投稿論文の第3ページ以降に本文,謝辞,注,付録,参考文献の順に記述する.

|

| 第6条 |

投稿論文等の書き方 |

- 投稿論文の書き方は以下を原則とする.これに合致しない場合は,学会誌編集委員会は修正を要求し,修正することがある.

- 本文には,「1.」,「1.2」,「2.1.1」のような見出し番号とタイトルをつける.

- 日本語による投稿論文は新仮名遣い,常用漢字を用い,平易な口語体で記す.副詞,接続詞,連体詞,助詞は原則として平仮名,同音多義で誤読のおそれのあるものは漢字,送り仮名は活用語尾を送る.数字は,原則として半角のアラビア数字を用いる.成語・慣用語・固有名詞,数量的意味のうすいものは漢字とする.例えば,一般的,一部分,第三者などである.ただし19世紀,第1四半期などは例外とする.英語による投稿論文および英文アブストラクトは自然で正確な表現を用い,ネイティブスピーカー等の校正を受ける.

- 約物の使い方

(1) 句点(。)と読点(、)は用いず,ピリオド(.)とコンマ(,)を用いる.この場合のピリオドとコンマは全角とする.

(2) 中点(・)は名詞並列の場合等に使う.欧文略字には中点を使わずにピリオド(. )を用いる.この場合のピリオドは半角とし,直後に半角スペースを入れる.

例:J. M. Keynes

しかし最近はピリオドを入れないものも多くなった.この場合は一般的な慣例に従う.

例:EU,IMF,OECDなど

(3) 引用文にはかぎ括弧「 」を用い,クオーテーション,例えば“ ”などは,欧文引用のみに用いる.

(4) 二重かぎ括弧『 』は書名やかぎ括弧「 」の中でかぎ括弧を引用する場合に用いる.

(5) 述語および固有名詞の原綴りを書く時は,丸括弧( )でくくった中に書く.必要な場合にはキッコウ〔 〕や角括弧[ ]を用いてもよい.本文中におけるこれらの記号は全角とする.

(6) ハイフン-またはダブル・ハイフン=はシラビケーションのほか,複合語や外国固有名詞などの場合に使う.(7) 中略の際は,3点リーダー・・・を使う.

- 人名は原則として原語で表記する.ただし,広く知られているもの,また印字の困難なものについてはこの限りではない.

- 数式は別行に記し,末尾に通し番号を付ける.文中で使用する場合には特殊な記号を用いず,「a/b」,「exp(a/b)」などの記法を用いる.上ツキ,下ツキは

, , のように指定する.C,D,P,S,Wなど大文字と小文字の字形が類似しているものは,はっきりと区別する.ギリシャ文字のα(アルファ),γ(ガンマ),χ(カイ),ω(オメガ)と,アルファベットのa(エイ),r(アール),x(エックス),k(ケイ),w(ダブリュ)を区別する. のように指定する.C,D,P,S,Wなど大文字と小文字の字形が類似しているものは,はっきりと区別する.ギリシャ文字のα(アルファ),γ(ガンマ),χ(カイ),ω(オメガ)と,アルファベットのa(エイ),r(アール),x(エックス),k(ケイ),w(ダブリュ)を区別する.

- 注はなるべく使わない.やむをえず使用する場合は,通し番号を付け,本文中の該当箇所にその番号を記す.そして注釈文を本文のあとにまとめて記すこととする.

- 数字は半角のアラビア数字で横書きし,3桁ごとに半角コンマ(,)をつける.

- 図および表の書き方

(1) 図および表(写真を含む)には,「図1」,「図2」,「表1」,「表2」のように通し番号を付ける.図および表に出所がある場合には,必要に応じて転載の許可を受けたうえで,図および表の下部に明記する.

例:

図 1 戦略的マネジメント・プロセス

(図は割愛)

出所:Kaplan and Norton(2006, 278).(2) 投稿原稿は正確にパソコン等の用器を用いて,そのまま写植して版下に使えるように書く.ただし,そのまま写植して利用できない図や表を提出した場合は,版下作成の実費を掲載時に徴収するものとする.

- 引用の形式

(1) 本文での文献の参照にあたっては,著者名と発行年を全角丸括弧( )を用いて括弧書きする.

例:

・単著の場合 予算は・・・である(青木 1962).Kaplan(1984)によれば・・・である.

・著者が2名の場合 経営分析は・・・である(松本・青木 1982).Kaplan and Cooper(1998)によれば・・・である.

・著者が3名以上の場合 工業簿記は・・・である(青木他 1954).Horngren et al.(2002)によれば・・・である.

(2) 同時に複数の文献を参照・引用する場合は,著者名をアルファベット順に半角セミコロン(; )で並べて括弧書きする.なお,セミコロンの直後には半角スペースを入れる.

例: (Anthony and Govindarajan 2006; Horngren et al. 2006; 伊丹 1986)

(3) 同一著者の文献を複数参照する場合は,出版年順に半角コンマ(, )で並べて括弧書きする.なお,コンマの直後には半角スペースを入れる.

例:(青木 1962, 1966, 1977)

(4) 同一著者の同じ発行年の文献は,発行日順にa,b,c,・・・のようにアルファベットを付して区別する.

例:(Kaplan and Norton 2001a, 2001b, 2001c)

(5) 特定の文章を引用する場合には,かぎ括弧「 」(欧文の場合はクオーテーション“ ”)で引用部分を示すとともに著者名,発行年,ページを明記する.

例:岡本(2003, 130-131)によれば,「・・・」である.

(6) ウェブサイトを参照・引用する場合には,著者名,掲載年,表題,URL,参照日付を明示する.

(7) 既出の文献やウェブサイトを繰り返し参照や引用する場合には,ibid.を使用せずに毎回出所を明らかにする.

|

| 第7条 |

参考文献 |

- 文中で参照する文献および特に関連ある文献のみを,本文末に一括してリストする.

- 参考文献のリストの順序は,欧文和文を区別せず,原則として本条第6項の方式で配列する.

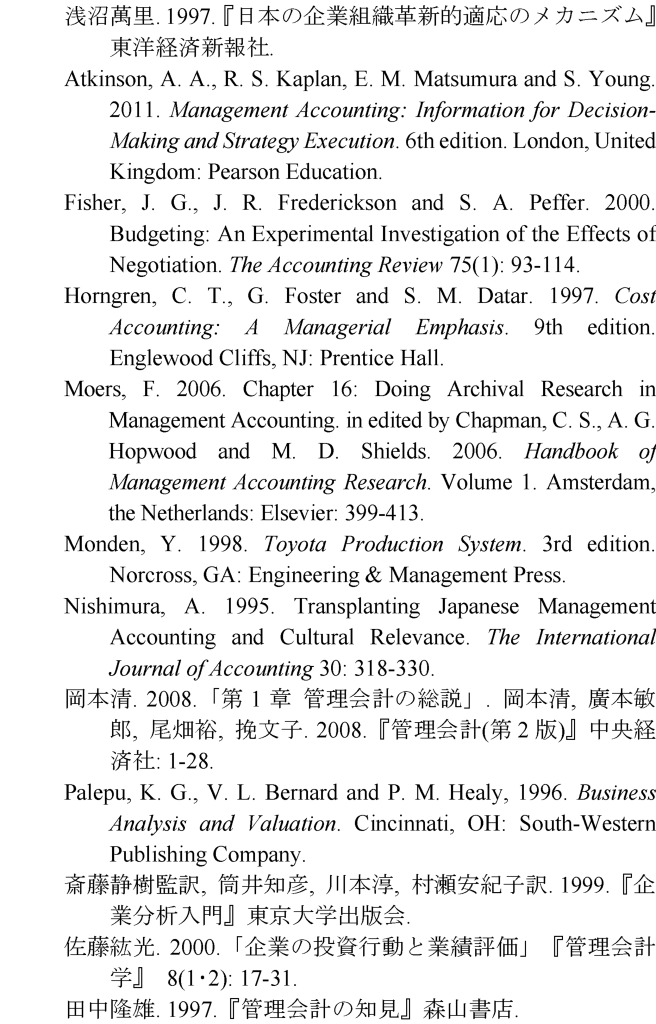

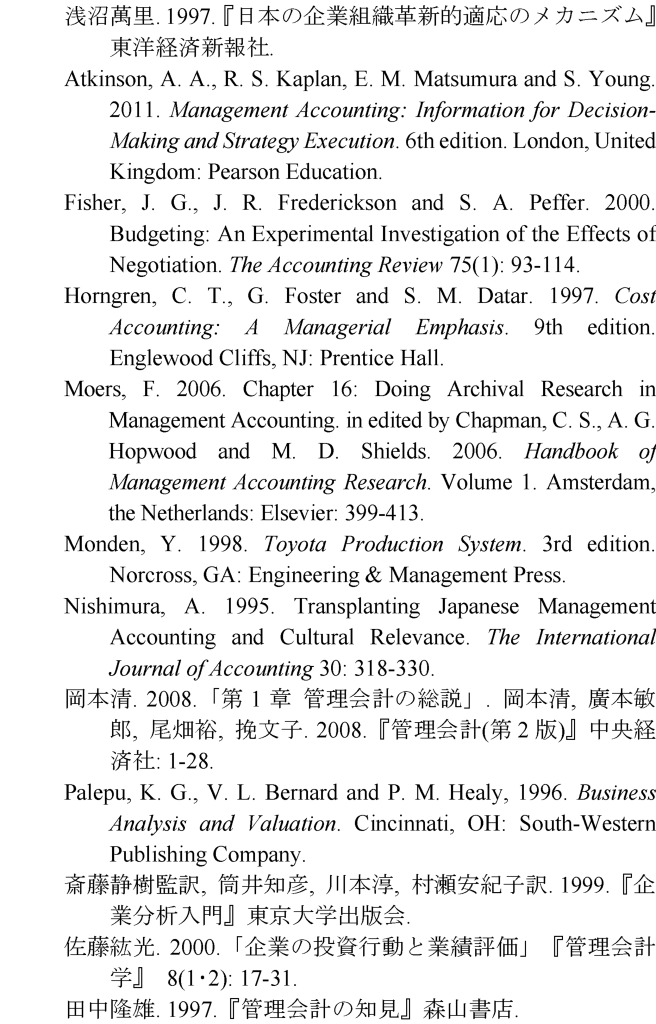

- 欧文の単行本は,著者名,発行年,書名(イタリック体),発行地(米国の場合は地名と州の略称,米国以外の場合は地名と国名),発行所をこの順で記す.欧文の単行本に翻訳がある場合には,翻訳書を併記する。また欧文の雑誌論文は,著者名,発行年,表題,雑誌名(イタリック体),巻号,ページをこの順に記す.表題,書名および雑誌名等は略記しない.なお欧文の場合,表題,書名および雑誌名の表記は単語の1文字目のみ大文字にする.単語がハイフンで結ばれている場合には,それぞれの単語の1文字目のみを大文字とする(例:Well-Designed)。接続詞・前置詞・冠詞については文頭でなければ小文字とする.

- 和文の単行本は,著者名,発行年,書名,発行所をこの順で記す.また和文の雑誌論文は,著者名,発行年,表題,雑誌名,巻号,ページをこの順に記す.

- 複数の著者によって書かれた単行本の特定部分を参照・引用する場合は,その部分を誰が書いたかを明確にするため,章節レベルでの著者を特定し,章節の著者名,章節の発行年,章節の表題,単行本の著者・編者名,単行本の発行年,単行本の表題,発行所,章節のページをこの順で記す(ただし,欧文については発行所の前に発行地を記する).

- 参考文献の配列は著者の,あるいは第1著者の姓によってアルファベット順にする.以下に例を示す.なお,参考文献における英数記号は半角とし,記号の後には原則として半角スペースを挿入する(ただし,欧文略号としてのピリオドの場合にはコンマが続くことがある)。

|

| 第8条 |

別刷り料金 |

抜き刷りについては部数に応じて別刷り料金を徴収する.その料金は,別刷り希望を募ってその実費(論文のページ数と別刷り部数に応じる)を徴収する. |

学会誌執筆要領のPDF版

The Japanese Association of Management Accounting